お役立ち農業辞書

置換性塩基、水溶性とく溶性

肥料の置換性塩基とは土壌中で植物が吸収可能な状態にある肥料成分を指し、主にカリウム(K:加里)、マグネシウム(Mg:苦土:くど)とカルシウム(Ca:石灰)を指します。

植物の養分としての働きの他に土壌のpHの調整といった要因で使用することもあります。

カリウム(K)は根肥(ねごえ)として扱われ、根の成長は機能の維持といった重要な役割があり、肥料の三要素の一つとされています。

※肥料の三要素は窒素(N)、リン酸(P)とカリ(K)

マグネシウム(Mg)は光合成を行う葉緑素の材料として重要です。

カルシウム(Ca)は体を丈夫にする要因になります。

置換性塩基の肥料は成分名によって肥効の速さや副作用を予想しながら使用するといった事がありまして、これらの内容を丁寧に見ていきます。

置換性塩基の肥料を使う時に重要になるのが水溶性とく溶性になります。

肥効の基礎としまして、肥料成分は必ず水に溶ける必要がありますので、肥効の速さはどれだけ水に溶けやすいか?で決まります。

水溶性は文字通り水に溶けやすい肥料になりまして、肥効は即効性になります。

一方、く溶性は水には溶けずクエン酸という有機酸に溶ける性質を指します。

クエン酸に溶けるのが何故重要であるか?になりますが、

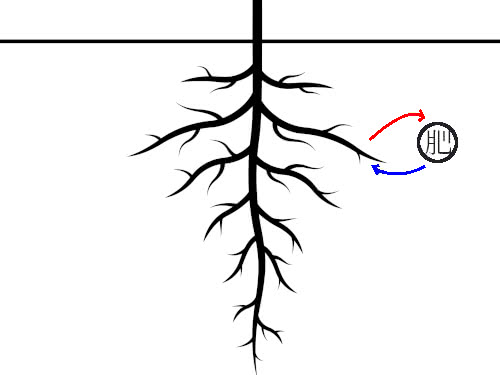

植物が根から肥料成分を吸収する時、根から根酸と呼ばれる有機酸を分泌します。

根酸(有機酸)にはクエン酸やムギネ酸等があり、土壌中にある肥料成分を溶かします。

水には溶けず、根酸に溶けて肥効を示すものをく溶性と呼び、肥効は緩効性となります。

カルシウム(石灰)を例に肥効の速さや副作用について見ていきます。

肥料として使用されているカルシウムには

- 塩化カルシウム

- 硫酸カルシウム

- 硝酸カルシウム

- 有機酸カルシウム

- 炭酸カルシウム(有機石灰含む←貝殻石灰や卵殻カルシウムを指す)

- リン酸カルシウム(骨粉の主成分)

等があります。

※消石灰(水酸化カルシウム)、生石灰(酸化カルシウム)と酸素供給剤(過酸化カルシウム)は用途が異なりますので今回は省略します。

名前の規則としまして、◯酸カルシウムのようになっています。

※塩化は塩酸になります。

肥効は何の酸のカルシウムであるか?で異なり、(副作用を含めた)肥料の効きも異なります。

酸と置換性塩基がつながった形を塩(えん)と呼びます。

ここで覚えておくべきこととしまして、塩化、硫酸と硝酸と付いているものが水溶性になる傾向があり、炭酸やリン酸と付いているものがく溶性になる傾向があります。

※重炭酸は水溶性

水溶性とく溶性の違いは付いている酸の強さになりまして、あくまで目安になりますが酸の強さは

塩酸 > 硫酸 > 硝酸 > 有機酸 > 炭酸 > リン酸

になり、弱酸の塩(えん)に強い酸が反応すると肥料としての効果を発揮するようになります。

例として、有機酸のクエン酸と炭酸カルシウムを反応させると

炭酸カルシウム + クエン酸 → カルシウムイオン + 炭酸イオン + クエン酸イオン

※イオンは水に溶けたという意味で用いています。

になり、この反応がく溶性の肥料の肥効になります。

水溶性の肥料の肥効は

硝酸カルシウム + 水 → カルシウムイオン + 硝酸イオン

で酸の反応を必要とせず、土壌の水分のみで反応するため、その分だけ肥効が速くなります。

置換性肥料の副作用について触れていきます。

例として硝酸カルシウムの肥効を見てみます。

硝酸カルシウムが水に溶けると、カルシウムイオンと硝酸イオンに分かれますが、硝酸の方も硝酸態窒素としての肥効があります。

もう一つの例としまして、炭酸カルシウムはカルシウムイオンと炭酸イオンに分かれますが、炭酸イオンの方にはpHを上げるという効果があります。

このように2つの形状のカルシウム肥料の肥効を見ましたが、どちらも肥効が異なります。

純粋にカルシウムのみの肥効を求める場合は、付いている酸の種類で肥効がないものを選択しなければなりません。

影響が少ないものとしまして有機酸カルシウムや硫酸カルシウムがあります。

※ただし、硫酸カルシウムには酸素の少ない環境(稲作等)で硫化水素ガスの発生要因となる残留性があります。

カリ(加里)やマグネシウム(苦土)の肥効でも同様の規則があり、置換性塩基の肥料を使用する場合は化合物名を常に意識して使用することにしましょう。