お役立ち農業辞書

肥料の発酵

米ぬかや油粕などの有機物を微生物の働きのより発酵した有機肥料になります。

ボカシ肥のボカシは諸説あるそうですがやんわりと効くや徐々に効くというイメージからボカシという言葉を連想させることからきているそうです。

ボカシ肥は作物に対しての養分を与える意味合いで使用されることが多いです。

堆肥は植物繊維(セルロース)、ポリフェノールや木質の成分(リグニン)などの有機物を微生物の働きにより腐熟した有機肥料になります。

堆肥は土壌の物理性や化学性の改善の為に使用されます。

発酵には

フォーク等で切り返しをすることで酸素を供給して発酵する好気発酵と、

密封容器等に有機肥料を詰め込んで、酸素を遮断して発酵する嫌気発酵があります。

好気発酵と嫌気発酵の大きな違いは、熟成した際にどのような肥料成分が残るかになります。

熟成後の成分に関してタンパクの発酵を例にしてみてみます。

好気発酵では、タンパク > ペプチド > アミノ酸 > アンモニア + 二酸化炭素 + 水 > 硝酸になります。

アンモニアや硝酸は一部ガス化して消失する為、肥料としての成分は減ります。

※デンプンは デンプン > ブドウ糖 > 有機酸 > 水 + 二酸化炭素の順で無機化されます。

一方、嫌気発酵ではタンパクの発酵の大半はペプチドやアミノ酸で止まります。

※水分が多い状態で密封した場合は無機化が進行してアンモニアが発生します。

※デンプンの発酵は有機酸で止まります。

上記の内容では好気発酵に利点は無いように見えますが、最も大きな反応としまして、植物内の難分解有機物であるポリフェノールやリグニンが反応して腐植酸が形成されるという点です。

腐植酸が形成される際に周辺の炭水化物、脂質やタンパクを利用して大きな有機物へと変化していきます。

まとめますと、好気呼吸では肥料成分が減り、土壌改良の成分が増えまして、嫌気呼吸では有機質の肥料よりも肥効が早くなります。

※嫌気呼吸の発酵肥料は熟成する程窒素飢餓を回避します。

両方の発酵法で共通の特徴としまして、発酵の途中で生成されます有機酸により置換性塩基と微量要素が効きやすくなり、発酵の途中で合成されるビタミン等で発根促進や耐乾性の向上といった研究報告があります。

植物の乾燥耐性とバイオマス生産性を高める化合物を発見-農作物を乾燥に強くする肥料や技術の開発に貢献-(大学院理工学研究科 川合真紀教授 共同研究) - 埼玉大学

家畜糞の発酵について見ていきます。

家畜糞の発酵は食品残渣や植物性の有機物と異なり、

施肥直後の葉焼けや根焼けを回避する為に行います。

排出直後の糞は水分含量が高く、タンパクから根を傷める要因のガスが発生しやすく、臭い成分であるインドールも根を傷める可能性があります。

これらの有害な物質を除去、もしくは無機化により硝酸態窒素(硝酸カリウム)等の比較的安全な形にすることが家畜糞の発酵の目的になります。

発酵の形式は水分量が多い為、必ず好気発酵を行い、水分量を減らすことから始める必要があります。

家畜糞の成分に関する余談ですが、糞中には飼料の未消化分の有機態窒素、有機化合物や有機態リン酸の他にリン酸石灰等の置換性塩基系の肥料成分も含まれています。

家畜糞の発酵は食品残渣系と同様、置換性塩基や微量要素の肥効を高めます。

有機質肥料の米ぬかの使い所について考えてみます。

有機質肥料の発酵の際、米ぬか単体で使用することはほぼなく、他の有機質肥料と混ぜて発酵することが一般的です。

油粕のような脱水された食品残渣系の有機質肥料や

牡蠣殻のような水を含まない肥料であれば、有用成分を多く残すことができる嫌気発酵を採用します。

刈草、剪定枝やオガクズといったC/N比が高い資材と混ぜる場合は、カロリー源としての炭水化物や微量要素の添加の意味合いで使用し、好気発酵を採用します。

家畜糞の場合は、家畜糞自体に十分量の肥料成分が含まれていますので、米ぬか等の食品残渣系の有機質肥料を混ぜるのはおすすめしません。

剪定枝等のC/N比の高い資材の発酵促進を行う為に、C/N比の低い有機質の肥料を混ぜるといった話があります。

この際、家畜糞を投入することが多いですが、家畜糞の使用には注意が必要です。

家畜糞は熟成が進むにつれ無機化が進み、タンパク等の有機態窒素の量が減り、硝酸態窒素の量が増えます。

植物性有機物の分解に関わる微生物は無機化した窒素を有効活用出来ず、活動を抑制してしまうことがあります。

※腐植の基となるリグニンの分解時に無機態の窒素が増えることで分解が抑制される

C/N比の高い資材にC/N比の低い肥料を混ぜる時は、その肥料に含まれる窒素の形を確認した上で投入しましょう。

様々な有機物が混合された堆肥の発酵について考えてみます。

堆肥化は下記の順番で進行します。

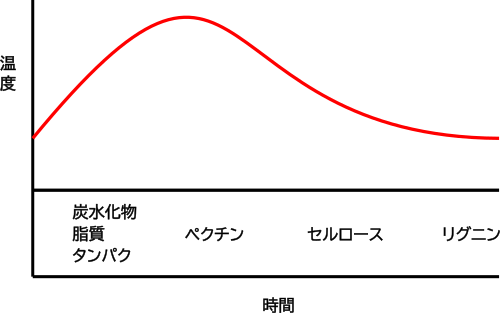

※上の図は正確に測定して作成した図ではありませんので、熟成の際の目安としてご参考ください。

上記の図でペクチンの分解までが未熟状態とし、セルロースの分解から熟成堆肥とします。

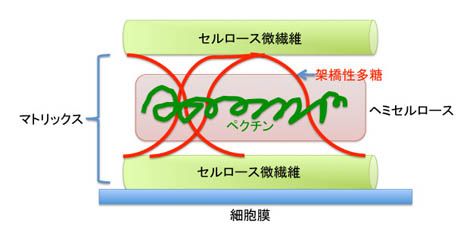

ペクチンとセルロースは合わせて植物繊維として扱いますが、これらの違いは

図:細胞壁のはなし 【2009年9月号】 | 生物学科 | 東邦大学 図3 植物細胞壁の構造を示した模式図より引用

セルロースの方が植物の繊維そのもので、セルロースの間に入り安定した構造にする為の役割があるものがペクチンになります。

よくセルロースを鉄筋に見立て、ペクチンをコンクリートのように表現することがあります。

堆肥の熟成中の植物繊維は先にペクチンが分解されることによって、セルロース同士の繋がりが弱くなり柔らかくなります。

柔らかくなることで、土壌中の微生物による分解の影響が受けやすくなり、セルロースは断片化して、肥料として使いやすい形になります。

各成分の分解ですが、炭水化物等の分解はコウジカビ等の糸状菌が行います。

※実際には空気中を漂っている菌で、炭水化物の利用が最も得意な菌が速やかに堆肥を占拠して有機物の利用を開始するという認識になります。

コウジカビ等が炭水化物を利用すると、発酵の際の熱により堆肥全体が熱くなります。

ある程度の温度(60℃)以上になると、コウジカビ等は活動できなくなり個体数を減らします。

コウジカビの個体数が減ると、代わりに好熱性の細菌(放線菌)等が増えペクチンの分解を始めます。

ペクチンが分解される最中に堆肥全体の温度が下がり、再びキノコ等の白色腐朽菌(糸状菌)が堆肥中の有機物の利用を始めます。

白色腐朽菌はセルロースやリグニンを利用しますので

堆肥表面にキノコが生え、それらのキノコが消えた当たりから堆肥として利用出来ます。

未熟状態の堆肥はペクチンを分解する菌(フザリウム属等)がたくさんいる状態でして、この状態の堆肥を施肥するとペクチン分解菌が作物に病原性を示す場合がありまして、作物の生育が不調になる恐れがあります。

堆肥の熟成は堆肥全体の温度が下がったことを確認出来たら使用するようにしてください。