お役立ち農業辞書

真菌について

土壌生物のうち、土壌微生物の真菌について詳しく見ていきます。

真菌は主に

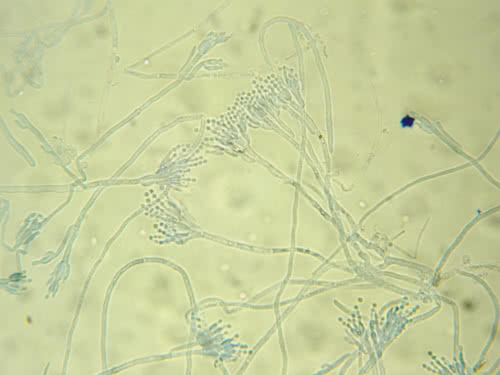

菌糸体(糸状菌:カビ)の形態か

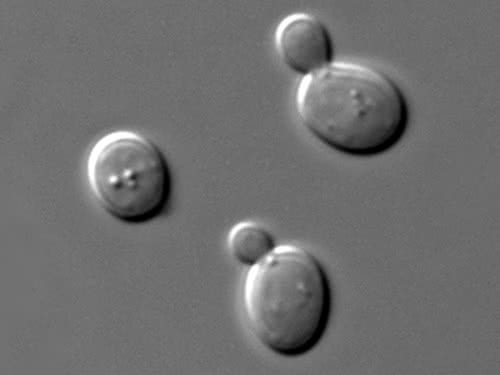

酵母の形態になります。

菌糸体は菌糸を伸ばしながら成長する多細胞的な状態で、酵母は出芽という親細胞の表面から小さな芽が出て、それが成長して独立した細胞になるといった単細胞の形状になります。

菌糸体のみの真菌や、酵母のみの真菌がいますが、真菌のうち環境条件によって菌糸体と酵母のどちらかの形態になる二形性真菌の真菌もいます。

植物と真菌は長い進化の過程で共進化してきたと考えられ、現在でもお互いの大きな影響を与えていますので、栽培をする上で真菌の理解を深めると有利ですので、真菌について丁寧に見ていくことにします。

栽培で関与する真菌を下記のように分類することにします。

- 腐生菌

- 植物寄生菌(植物病原菌)

- 菌寄生菌

- 動物寄生菌

- 植物内生菌

腐生菌は生物の遺体や排泄物、枯れた植物や動物の組織など、生きていない有機物を分解し、そこから栄養を摂取して生活する真菌の総称になります。

米ぬか、落ち葉に含まれる植物繊維のセルロースやリグニンを分解しますので、堆肥作りで良く話題に挙がります。

真菌の種類によって分解を得意とする有機物が異なり、コウジカビ(アスペルギルス属)はデンプンやタンパク等の分解を得意とし、リグニンの分解は出来ません。

一方、シイタケ菌(レンチヌラ属)はリグニンといった難分解性の有機物を分解することが出来ます。

植物寄生菌は植物に寄生して生活する真菌の総称になります。

栽培者にとってよく聞くフザリウム属は植物寄生菌になります。

植物寄生菌は植物から栄養を奪い、植物にさまざまな病気を引き起こします。

植物寄生菌に関して常に意識しておきたいこととしまして、作物に目立った病斑が出ていなくても菌に寄生され少しだけ弱体化しているということがあります。

寄生された作物は食害性昆虫や高温に対する耐性が弱まっていますので、ちょっとした環境の変化で秀品率が低下する事があります。

目立った病斑が出ていなくても、常に植物寄生菌に寄生されないように意識することが大事です。

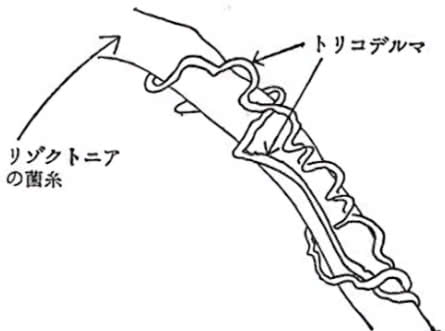

※図:小林達治 根の活性と根圏微生物 107 - 農文協(1986)より引用

菌寄生菌は他の真菌に寄生して栄養を摂取し、生活する真菌の総称になります。

腐生菌や植物寄生菌に寄生して、これらの菌の個体数を調整します。

菌寄生菌として有名なのはトリコデルマ属の菌がいます。

動物寄生菌は動物の体表や体内に寄生し、栄養を摂取することで、宿主である動物に何らかの影響(多くの場合、病気や症状)を引き起こす真菌類の総称になります。

栽培で重要となる動物寄生菌は、

ガの幼虫等に寄生する冬虫夏草のサナギダケ(コルディセプス属)がいます。

植物内生菌は生活環の少なくとも一部において、生きた植物の健全な組織内部に存在し、通常は宿主植物に病気の症状を引き起こさない微生物の総称になります。

植物内生菌の中には宿主の植物に対して成長促進のような恩恵をもたらすものがいて、菌根菌も植物内生菌に分類されます。

トリコデルマ属の菌でも菌根菌と似たような機能の報告があります。

※トリコデルマ属では他に共生している植物に対して成長促進の効果の報告もあります。

真菌を5つの分類で分けましたが、複数の特徴を持つ真菌が多く、植物寄生菌且つ腐生菌といった真菌がいます。

例えば、植物寄生菌に分類されているフザリウム属ですが腐生菌としての特徴もあります。

このような菌を条件的腐生菌と呼び、普段は腐生生活を送っているが、条件が整えば寄生生活(病原性)に移行する能力を持つ菌類を指します。

先程も挙げましたが、トリコデルマ属の真菌は菌寄生菌としての報告がありますが、植物内生菌としての特徴があったり、セルロースの分解を得意とした腐生菌としての一面もあります。

栽培と真菌の関係として、土壌に菌寄生菌や動物寄生菌が多い場合、秀品率が高くなる可能性があります。

真菌について学術的な分類について知りたい場合は、共立出版から出版されています大園享司著 基礎から学べる菌類生態学がおすすめです。

トリコデルマ属の真菌に関して詳しく知りたい方は共立出版から出版されています深澤遊著 キノコとカビの生態学―枯れ木の中は戦国時代がおすすめです。