お役立ち農業辞書

細菌について

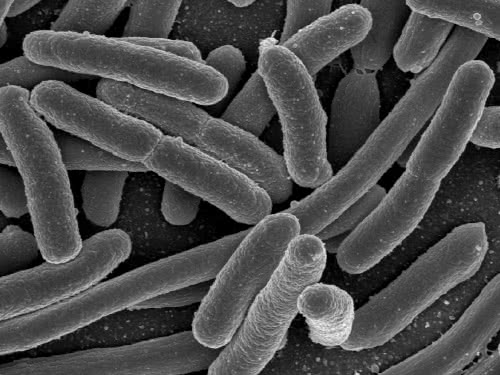

土壌生物のうち、土壌微生物の細菌(真正細菌:バクテリア)について詳しく見ていきます。

一概に言えませんが、細菌は真菌と比較して特化型であるため、分類方法によって見え方が変わってきます。

最初にいくつかの分類方法について見ていきます。

堆肥作りを踏まえた上での分類方法として代謝特性による分類があります。

代謝特性による分類は大きく分けて、

- エネルギー源による分類(栄養型)

- 酸素要求性による分類(呼吸様式)

- 温度要求性による分類

- pH要求性による分類

があります。

エネルギー源による分類(栄養型)には、光栄養生物と化学栄養生物がいます。

光栄養生物は光エネルギーを活用することが出来る細菌の総称で、光エネルギーと二酸化炭素を利用するものを光合成独立栄養生物とし、シアノバクテリア(藍藻:らんそう)や光合成細菌がいます。

他の光栄養生物として、光エネルギーを利用して炭素化合物を利用する光合成従属栄養生物がいます。

例としまして、紅色細菌の一部が該当します。

化学栄養生物は化学反応から放出されるエネルギーを利用する細菌の総称になりまして、無機化合物を酸化してエネルギーを得る化学合成独立栄養生物と、有機化合物を酸化してエネルギーを得る化学合成従属栄養生物がいます。

堆肥作りにおいて無機化合物を利用する化学合成独立栄養生物は重要になりますので丁寧に見ていきます。

一例としまして、硝化細菌がいます。

硝化細菌はアンモニア酸化細菌や亜硝酸酸化細菌といった硝酸の酸化に関わる細菌をまとめたもので、

NH4+ → NO3-

のように無機化合物のアンモニアを酸化して硝酸にする時に関与しています。

※何故アンモニアを酸化する際にエネルギーを得ることができるのか?については酸化還元の知識が必要になりまして、ここでは触れません。

化学合成従属栄養生物は有機物を分解する細菌を指しまして、ブドウ糖から乳酸を生成する乳酸菌等が該当します。

酸素要求性による分類には、好気性と嫌気性の分類があります。

好気性は生育に酸素を必要とする細菌を指し、嫌気性は生育に酸素を必要としない細菌を指します。

好気性の細菌はどれも必ず酸素が必要かというと、そうでもないものもいて、必ず酸素を必要とする細菌は絶対好気性細菌(偏性好気性細菌)と呼ばれ、好気性と嫌気性の両方の特徴を持つ細菌を通性嫌気性菌と呼びます。

多くの土壌細菌は通性嫌気性菌に分類されます。

※酸素があるところでは酸素を利用し、酸素がないところでも活動出来る菌を指す。

温度要求性による分類は温度によって生息環境が異なる細菌の分類になります。

分類は下記のようになります。

- 好冷菌(好冷生物):低温(0〜20℃)で最もよく生育する。

- 中温菌:中程度の温度(20〜45℃)で最もよく生育する。多くの土壌細菌や病原菌がこれに該当する。

- 好熱菌:高温(45〜80℃)で最もよく生育します。温泉地や堆肥などで見られる。

- 超好熱菌:非常に高い温度(80℃以上、100℃を超えるものも)で生育する。

pH要求性による分類はpHのよって生息環境が異なる細菌の分類になります。

分類は下記のようになります。

- 好酸菌:酸性条件下(pH 1〜5)でよく生育する。

- 好中性菌:中性条件下(pH 6〜8)で最もよく生育する。多くの土壌細菌がこれに該当する。

- 好アルカリ菌:アルカリ性条件下(pH 8以上)でよく生育する。

様々な分類方法を踏まえて、堆肥作りで重要になる好熱性放線菌について見てみましょう。

放線菌は培養すると放射状に伸びる糸状の構造を形成し、それが糸状菌のように見えることが由来で分類された細菌群になります。

好熱性放線菌は堆肥の中熟前半(50〜70℃)によく見られる細菌になりまして、ペクチン等の植物繊維の分解を得意とするものが多いです。

堆肥で温度上昇が見られるのは、堆肥を切り替えしている時になりますので、酸素がある環境ということになります。

堆肥は配合する有機物によって異なりますが、比較的pHは中性域であることが多いです。

これらの情報を整理しますと、好熱性放線菌は、化学合成従属栄養生物、好気性菌、好熱菌で好中性菌であると言えます。

細菌の分類方法ですが、代謝特性の他に

- グラム染色による分類

- 形態による分類

- DNA解析による分類

があり、これらの分類方法も合わせると細菌を更にイメージしやすくなります。

分類について更に詳しく知りたい方は講談社から出版されていますエッセンシャル 土壌微生物学 作物生産のための基礎から読み始める事をおすすめします。

細菌の話題で最も気になるのが、軟腐病や青枯病等の細菌由来の病気です。

細菌は得意とする生息環境になった時に急激に増殖するという特徴がありますので、病原性の細菌の得意な環境にしないということで病気の感染率を大幅に下げることが出来ます。

軟腐病の原因であるペクトバクテリウム属の細菌は通性嫌気性、中温性で好中性菌であるとされています。

栽培環境では中温域、中性域になりまして、軟腐病にかかりにくい環境にするのは土の通気性の向上を行うのが良いです。