お役立ち農業辞書

粘土鉱物について

粘土鉱物は土壌にとっても最も重要な要素の一つであるため丁寧に見ていくことにしましょう。

最初に粘土鉱物とは何か?についてですが、岩石が風化もしくは熱水作用により生成された非常に細かい粒子の集合体になります。

具体的には

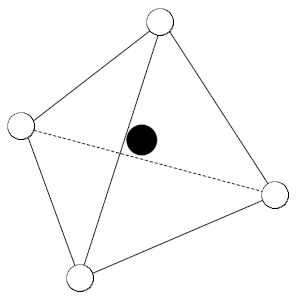

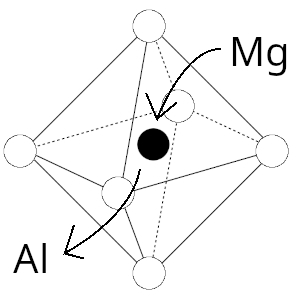

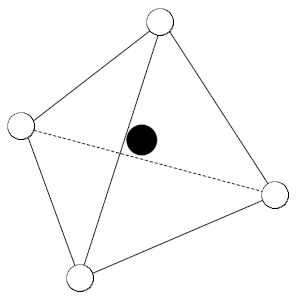

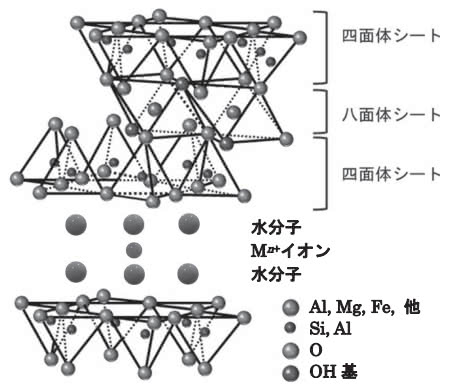

ケイ素(Si:●)を中心として、周りに○のOもしくはOH(ヒドロキシ基)で構成された四面体と

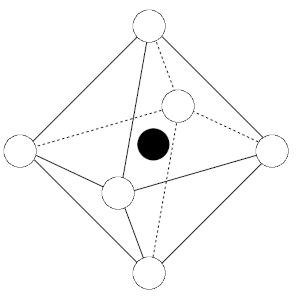

アルミニウム(Al:●)を中心として、周りに○のOもしくはOH(ヒドロキシ基)で構成された八面体が

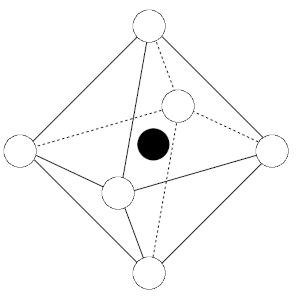

図:山崎淳司著 粘土鉱物の構造と化学 化学と教育 68巻 9号(2020年) 356ページ 図1より引用

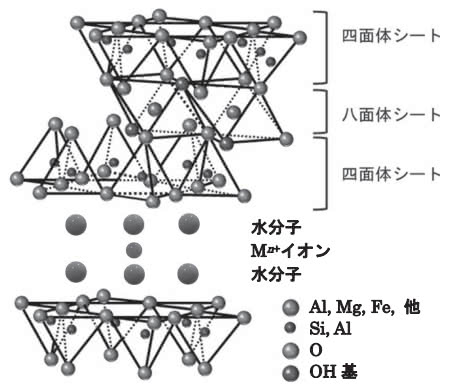

のようにシート状になって更に層状に重なった構造をしており、

図:山崎淳司著 粘土鉱物の構造と化学 化学と教育 68巻 9号(2020年) 357ページ 図2より引用

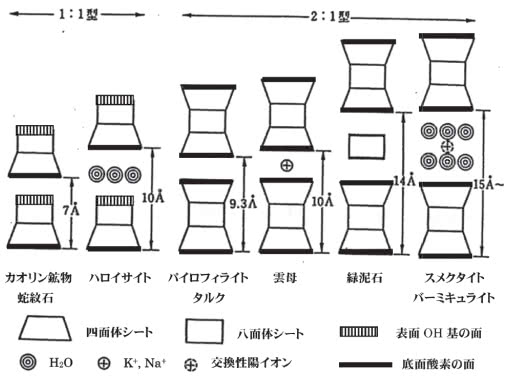

シートの重なり方によって、粘土鉱物の機能と名称が異なってきます。

※粘土鉱物の実際は上の図の構造が何層も重なった形をしています。

※アロフェン等の粘土鉱物な上記の分類には記載されておらず、非晶質粘土鉱物と呼ばれています。

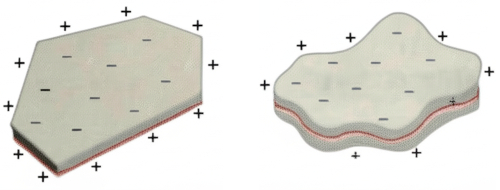

粘土鉱物肥料として求める機能に保肥力の向上と腐植酸との結合に因る物理性と化学性の向上がありますが、この2つを理解するには永久荷電とpH依存荷電(変異荷電)の知識が必要となります。

保肥力には陽イオン交換容量のCECと陰イオン交換容量のAECがあり、どちらも荷電が重要になります。

永久荷電の方は同形置換と呼ばれ、Al八面体で

八面体の中心にあるAl3+がMg2+やFe2+等の正の荷電の小さいものに置き換わる事で八面体全体が負に荷電する現象になります。

負(マイナス)の電荷であるため、陽イオン性養分(K+やMg2+等)を吸着出来るようになり、陽イオン交換容量(CEC)になります。

※Si四面体の方でも同形置換は起こります。Si4+ → Al3+

この反応は1:1型粘土鉱物のカオリナイトでは起こりにくく、故に1:1型粘土鉱物のCECは低い傾向になります。

pH依存荷電の方は、

上記のSi四面体やAl八面体の●と○一つ分に着目し、層状の端(エッジ)を-Si-OHや-Al-OHと見立てて考えます。

pHが低い場合、つまりはH+が多い場合は

-Al-OH + H+ → -Al-OH2+

になり、粘土鉱物表面が正に荷電します。

正(プラス)に荷電した箇所は陰イオン性養分(リン酸イオン、硝酸イオン等)を吸着しまして、陰イオン交換容量(AEC)になります。

※正に荷電した箇所はリン酸吸収係数の要因になります。

-Al-OHの箇所は層状の両端のみですので非常に面積は狭い為、1:1型粘土鉱物と2:1型粘土鉱物のどちらも値は無視できる程小さいとされます。

pHが高い場合、つまりはH+が少ない場合は

-Si-OH → -Si-O- + H+

-Al-OH → -Al-O- + H+

になり、どちらも負に荷電します。

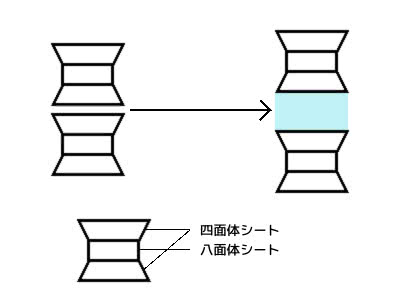

荷電のイメージは

※図:エッセンシャル 土壌微生物学 作物生産のための基礎 - 講談社 54ページ 図4.10を参考にして作成

※灰色の層は四面体シート、赤の層は八面体シートを表しています

になります。

粘土鉱物肥料として荷電するという事に関して、肥料成分の吸着の他に、腐植酸の吸着もあり、荷電が進む程腐植酸肥料の効きも促進される可能性があります。

同形置換は風化作用により頻繁に発生し、その都度CECが高まるのでは?と思います。

ここで粘土鉱物の風化に関する重要な内容に触れておきます。

粘土鉱物は風化によりケイ酸(Si(OH)4)が溶脱します。

図:山崎淳司著 粘土鉱物の構造と化学 化学と教育 68巻 9号(2020年) 356ページ 図1より引用

こちらの図に当てはめますと、ケイ酸は四面体シートの方になりまして、ケイ酸の溶脱により2:1型の1層が徐々に消失し、いずれは1:1型粘土鉱物と似たような形へと変化していきます。

要約するとモンモリロナイトは風化によりカオリナイトへと変化することになります。

カオリナイトもモンモリロナイトと同様、風化することでケイ酸は溶脱し、いずれはアルミニウム(Al)も溶脱します。

このアルミニウムは活性アルミナと呼ばれ、植物の発根阻害やリン酸の不溶化(Al型リン酸)へとつながります。

活性アルミナは腐植酸と強く結合して腐植酸を強化するという特徴がありますので、粘土鉱物肥料を施肥する時は活性アルミナ問題すらも利用する為に腐植酸肥料を同時に施肥する事を強くおすすめします。

補足

2:1型粘土鉱物には水(や陽イオン)を吸収して膨らむ膨潤性という特徴があります。

※すべての2:1型粘土鉱物で膨潤性があるわけではありません。

膨潤性は上の図の四面体シートが向かい合っている隙間に水が入り込む事で隙間が広がり、この隙間に入り込んだ水を層間水と呼びます。