京都農販日誌

米ぬか嫌気ボカシ肥

2025/05/08

米ぬか嫌気ボカシ肥を作りたいという相談がありました。

米ぬか嫌気ボカシ肥は堆肥を理解する為のエッセンスが詰まっていますので、栽培で使用しない方でも肥料の教材として触れておくと良いです。

※冒頭の写真で、左が発酵前の米ぬかで、右が米ぬか嫌気ボカシ肥になります。

最初に用語の整理から進めます。

ボカシ肥のボカシですが、語源は諸説あるそうですがやんわりと効くや徐々に効くというイメージからボカシという言葉を連想させることからきているそうです。

次に嫌気ですが、嫌気発酵の略で、酸素が存在しない、または極めて少ない状態を指します。

以上の内容をまとめますと、米ぬか嫌気ボカシ肥は酸素を遮断した状態で発酵を進めたボカシ肥になります。

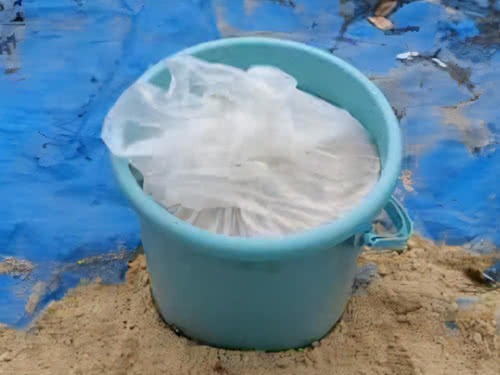

上のような密封できる容器に米ぬかを押し込み、蓋をして酸素が入らないようにして発酵を進めます。

米ぬか嫌気ボカシ肥の材料ですが、基本的に何でも良いですが、一例として

米ぬか、

なたね油かすと、

有機石灰(苦土石灰も可)にしてみます。

嫌気ボカシ肥の材料として最も重要なことが、脱水処理された肥料を選ぶことです。

種菌として、ぬか漬けに付着している米ぬかを用意しておきます。

これらの肥料を、米ぬか:なたね油かす:有機石灰 = 4 : 1 : 1になるように均一に混ぜます。

米ぬかが40kgであれば、なたね油かすが10kg、有機石灰が10kgになります。

この時に種菌の米ぬかも混ぜておきます。

量は一つまみ程度で良いです。

※種菌は多くある程、発酵がうまくいきます。

均一に混ぜることが出来たら、次は水を加えます。

水は全量の1/10以下になるようにします。

今回の例であれば全量が60kgになりますので、水は6リットル以下の量を加えます。

水が多いと、腐敗臭が発生しやすく、効きが即効性になってしまうため、嫌気ボカシ肥としては失敗になります。

水は撒きむらがないように均一になるようにかけ、再び丁寧に肥料を混ぜ合わせます。

均一に肥料を混ぜ合わせたら、

密封できる容器があれば密封容器に米ぬかを押し込み、

なければ、ビニール袋を二枚重ねにして米ぬかを押し込んだ後に空気を抜きます。

この状態で直射日光を避けられるような場所に静置しておきます。

1ヶ月程経過した後に蓋を開け、甘い香りになっていれば完成です。

次の記事で米ぬか嫌気ボカシ肥の解説を投稿しています。