京都農販日誌

土作りにおける生物性とは何か?

2025/04/01

サンリット・シードリンクスさんにお声がけ頂き、京都のネギのベト病対策の研究開発のプロジェクトに関わらせて頂きました。

上記プロジェクトには京都府内の北は京丹後から、南は木津川までの様々なネギの栽培者の土壌の採取し生物性分析を行うというものがあり、弊社では土壌の採取と土質や施肥設計から生物性分析の結果の考察を行いました。

生物性分析からの考察に関わらせて頂き、土作りの三要素の一つの生物性とは何か?について少しだけ理解が進んだと感じています。

本題に入る前に土作りの三要素について触れておきます。

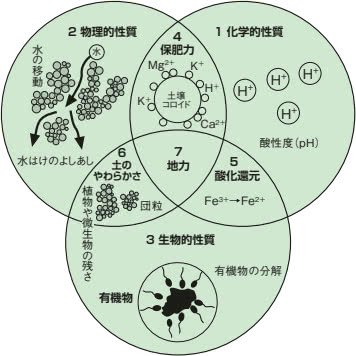

図:明日を作る土作り肥料 - JA 土づくり肥料推進協議会 2ページより引用

一般的に土作りは物理性、化学性と生物性の三要素で考え、物理性には

- ・排水性の向上

- ・保水性の向上

- ・土の柔らかさ

があり、化学性には

- ・緩衝性(pHが変動しにくい)

- ・電気伝導率(EC)

- ・保肥力(CEC)

- ・酸化還元電位

があり、これらは

粘土鉱物肥料と

腐植酸を豊富に含む堆肥を用いれば向上は可能です。

生物性は土壌中に生息する生物の多様性が重要とされていましたが、数値化が難しくどの様に対策を取れば向上するのか?が不明でした。

今回の京都府内のネギ栽培の生物性分析の解析により、多様性よりも注目すべき箇所がわかり、生物性の向上のヒントが得られましたので、その内容を整理します。

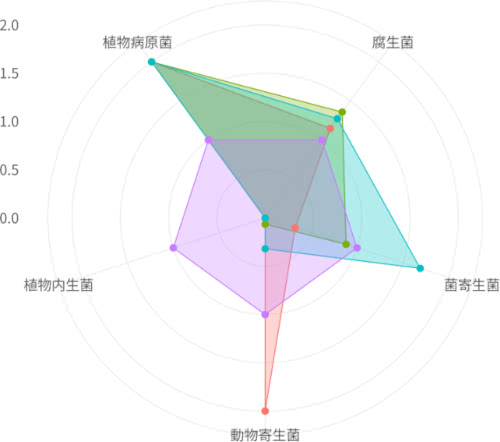

今回行いました分析は多様度指数、機能性生物群と他数種類の組み合わせになります。

分析結果を秀品率の高い圃場から並べましたところ、上位の圃場程多様性が豊かという事はなく、多様度指数が平均よりも低いところもありました。

秀品率上位の圃場の結果を整理してみましたところ、菌寄生菌が多く検出されたという傾向があり、生物性は多様性よりも菌寄生菌を重視した方が秀品率に直結する可能性が高いということがわかりました。

※多様度指数が一番高い圃場は秀品率上位に入っていませんでした。

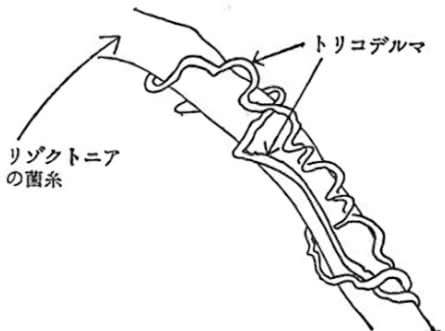

※図:小林達治 根の活性と根圏微生物 107 - 農文協(1986)より引用

菌寄生菌というのは他の糸状菌に寄生しその菌糸を分解して生育する糸状菌を指します。

興味深いことにどの圃場でも植物病原菌が多く検出されていましたが、菌寄生菌が安定して検出された圃場では病気の発生がないということもありました。

栽培中に作物に病気の症状が見られなかったとしても、病原性の菌は作物に寄生し、宿主の弱体化を招きますので、病斑がなかったとしても病原性の菌により作物の生育が低下するということもあります。

菌寄生菌が多くいることで、病原性の菌の影響というものが小さくなったのでしょう。

分析結果を踏まえ、土作りにおける生物性の向上を人為的に行う事ができるのか?について整理します。

菌寄生菌が多く検出された圃場では施肥設計で工夫が有りました。

工夫に関しましては確証が無いため、現時点では明示は控え、社内で試験を行い検証していきます。

土壌微生物の多様性に関しましては、連作を避け、緑肥を行う時には二種以上の混播を行う事で向上すると予想しています。

本件に関しまして、興味がある方は配達や巡回の際にご質問ください。

関連記事

京都農販日誌の技術情報、セミナー開催情報、新商品の紹介やキャンペーンなど、いち早く情報がほしい方は、ぜひ弊社の SNS をフォローしてください!