お役立ち農業辞書

保肥力の向上

保肥力(ほひりょく)とは、字の如くで土が肥料分を蓄える能力を指します。

保肥力は土作りにおける三要素の化学性に分類されます。

保肥力には植物の成長な養分のうち、プラスに荷電した陽イオン(カリウムやカルシウム等)を蓄えるCEC(Cation Exchange Capacity:陽イオン交換容量)とマイナスに荷電した陰イオン(硝酸や硫酸等)を蓄えるAEC(Anion Exchange Capacity:陰イオン交換容量)がありますが、AECの方は人為的に高める事が難しい為、一般的に保肥力はCECと捉えることが多いです。

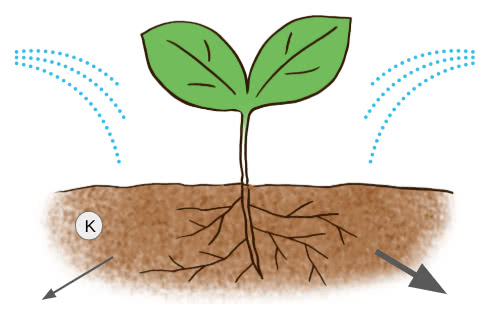

※左がCECが高い土で、右がCECが低い土になり、Kが肥料成分を表しています。

土の保肥力が高いと、低い土と比較して、施肥で与えた養分が土に残りやすく、ガス化による肥料成分の揮発の抑制や微量要素等では肥料効率を高める為、肥料代の削減に繋がります。

人為的に土の保肥力を高めることが出来る資材は主に3種類で、

粘土鉱物(特に2:1型粘土鉱物)、

ゼオライト(沸石)と

腐葉土や剪定枝等を腐熟させた植物性の有機物を主原料とした堆肥になります。

※堆肥の原料として落葉広葉樹の落ち葉を多く含む堆肥程CECが高くなる可能性があります。

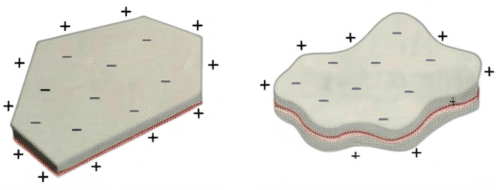

先程紹介しました各々の資材で何故CECが高まるか?の理由になりますが、粘土鉱物であれば、

※図:エッセンシャル土壌微生物学 作物生産のための基礎 - 講談社 54ページの図4.10を参考にして作成

粘土鉱物自体にマイナスに荷電した箇所が多く、これがCECとなります。

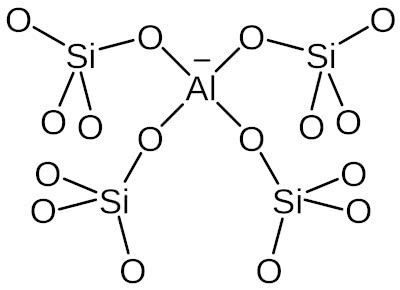

ゼオライトも粘土鉱物と同様で、

Siが繋がって形成された骨格内にアルミニウム(Al)が入り込み、この箇所がマイナスに荷電し、これがCECとなります。

植物性の有機物では、

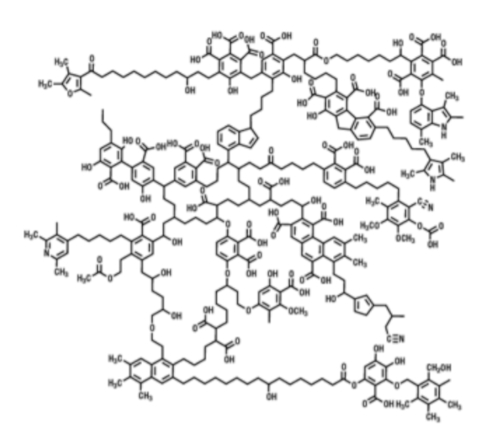

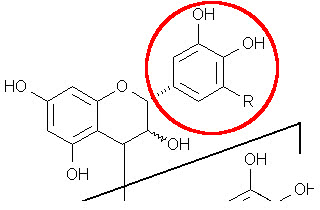

図:藤嶽暢英 土・水環境に遍在するフミン物質の構造化学的特徴とその多様性 学術の動向 2016.2 51ページより抜粋

上記の図が腐植酸の一種であるフミン酸のモデルになりまして、フミン酸に含まれる

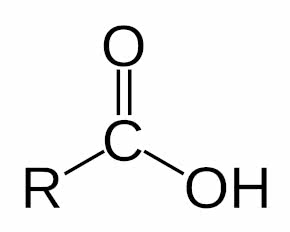

カルボキシ基や

※図:熟成堆肥の使い方より

六角形(ベンゼン環)にヒドロキシ基(-OH)が2つ付いた箇所のOとHが外れる時にマイナスに荷電するので、これもCECとなります。

各々の資材のCECですが、

2:1型粘土鉱物(モンモリロナイト):60〜100meq/100g

ゼオライト:100〜200meq/100g

腐植:30~280meq/100g

と記載されていることが多く、数値が高い程CECが上がります。

※採掘した産地や堆肥の腐熟具合で数値が異なります。

ここで1点程注意ですが、CECが最も高い可能性がある腐植は土質によって定着し難いことがあります。

腐植を定着させる為にはモンモリロナイトを併用すると良いので、CECを高めたければ、腐植質の肥料 + 粘土鉱物で施肥することがおすすめです。

補足

100meq/100gの土壌改良材で1反の畑のCECを1上げるには1200kgの投入が必要になります。

※腐植の場合は、堆肥中に含まれる腐植の含有量の計算から始める必要があります。