京都農販日誌

物理性の改善の為の緑肥選び

2025/01/13

緑肥で耕盤層を下げたり破壊して透水性を高める為には、何を栽培すれば良いか?という話題が挙がりました。

この課題に対して、一つずつ丁寧に見ていくことにしましょう。

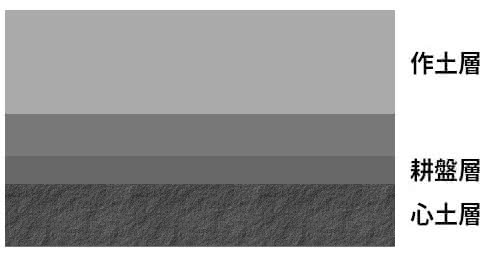

はじめに耕盤層についてを整理していきます。

耕盤層とはトラクターやハーベスタなどの重機によって土が圧縮され、硬く締まった層を指します。

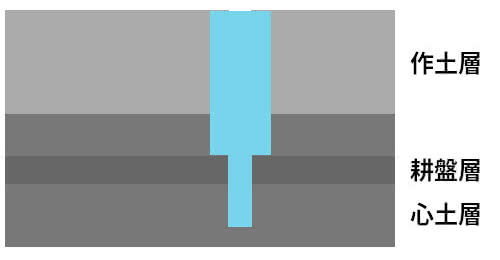

耕盤層のイメージは

になります。

耕盤層は非常に硬く、排水性不良の原因になります。

作物の根も伸長しにくく、耕盤層付近に溜まった水により根腐れの原因にもなります。

耕盤層の対策として真っ先に思いつくのが、サブソイラのように

耕盤層を物理的に割り、

透水性を高めるか、

耕盤層の位置を下げるのどちらかになるかと思います。

サブソイラ| 心土破砕 | 製品情報 | スガノ農機株式会社(SUGANO)

上記のどちらかを緑肥で改善しようとする場合、耕盤層を突破できる、もしくは破砕できる程の深くて強い根が生える種類を選択する必要がありまして、適切に選択する為には植物形態学の知識が必要になります。

これから植物の根について見ていくことにしましょう。

緑肥で土の物理性の改善で最も重要なことが、

植物の根が土の硬い場所を貫通するように伸長して、土を柔らかくするということがあります。

※根の表面が剥がれて土の粒子に張り付くことで(植物の根の伸長にとって)良い土になるという研究報告があります。

根の先端を保護する細胞が自ら剥がれ落ちる仕組みを解明、細胞壁を分解する酵素と調節因子を発見 ~植物の成長力増進や土壌環境の改善に期待~|奈良先端科学技術大学院大学

この内容から、強靭な根が生える緑肥が土の透水性を高める可能性が有ることがわかります。

次に深く強靭な根が生えるとはどういうことなのか?について考えます。

植物の根の役割として、最初に頭に浮かぶのが、土から水や養分を吸収するということになるかと思いますが、他の重要な内容として、

地上部の成長を支えるという役割をあります。

この内容から地上部の背丈が高い緑肥程、深く強靭な根が生える傾向があることになります。

根についてもう一つ重要な内容があります。

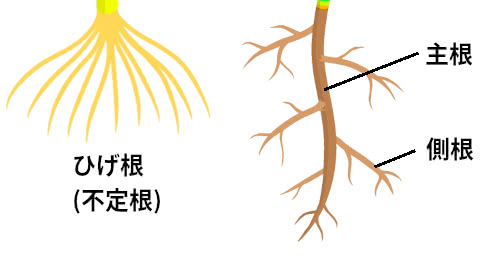

それは単子葉植物と双子葉植物の根の生え方の違いになります。

単子葉植物と双子葉植物の違いを簡単に触れておきますと、種子から発芽して最初に展開する子葉が

一枚のものは単子葉植物になり、

二枚のものは双子葉植物になります。

緑肥では、単子葉植物にはソルゴーやエンバク等のイネ科の植物があり、イネ科以外が双子葉植物になります。

単子葉植物と双子葉植物は根の生え方が大きく異なり、緑肥としての効果も異なります。

上の図左は単子葉植物の根の生え方になりまして、ひげ根(不定根)と呼ばれる根が無数に生えます。

一方、双子葉植物では、主根という深く根付く強い根が一本生え、途中から側根が生えます。

※どちらの植物も根の先端から根毛という細い根が生えますが、物理性の改善に対して影響がないので省略します。

根の強さのイメージとしまして、主根 > 側根、ひげ根になりまして、このイメージを基にして緑肥の選択を行います。

上記イメージであれば、単子葉植物が強度大の主根が生えなくても、強度中程度のひげ根が無数に生えるのであれば、土壌の透水性の改善で単子葉植物で背丈の高いソルゴーを選択したくなりますが、ここで一点程注意が必要になります。

単子葉植物はひげ根という構造で広く浅く根を生やしても、地上部の高さを維持できます。

その為、地上部では人の背丈程茂っても、地下部が思った程深くまで根が伸長してくれません。

上の図のように緑肥の根で耕盤層を貫くことを期待するのであれば、双子葉植物で背丈の高い緑肥を選択すべきです。

例えば、

マメ科のセスバニアや、

品種 田助|セスバニア|緑肥作物種子|畑作園芸分野|商品情報|雪印種苗株式会社

キク科のヒマワリ等があります。

環境によって、セスバニア等の深根性の緑肥の効果を発揮しない場合があります。

日本土壌インベントリーの土壌図で礫質(石多め)という記載があった畑では主根がうまく伸長できず耕盤層の改善があまり見られません。

礫質の土壌では、耕盤層の破壊ではなく、

耕盤層を下げることを意識して、単子葉植物のソルゴーの方を選ぶと良い結果になる可能性が高いです。

最後に緑肥の効果を高める為の話題になりますが、緑肥のタネを撒く前に、次作の土壌改良材として使用予定の肥料や堆肥を前倒しして緑肥を育てる為に施用することで緑肥の効果を高めます。

事前に土壌改良材を施しておくことで、緑肥の耐湿性に関しての問題は少しだけ軽減されます。

ただし、緑肥の肥料として家畜糞を大量に使用することは避けた方が良いです。

窒素肥料についてで記載しましたが、家畜糞にふんだんに含まれています硝酸態窒素は発根を抑制する要因になりまして、今回の目的と反します。

緑肥を利用する時は大半は土壌が劣化した時になり、保水性も著しく低下していることが多いです。

保水性の向上の資材のEFポリマーには物理性の向上の可能性もあるの記事で紹介しましたEFポリマーで保水性を改善しておくことも良い結果に繋がります。

補足

単子葉植物と双子葉植物の違いについては発芽のしかたで分類 | NHK for Schoolの内容がわかりやすいです。

関連記事

⇓ 緑肥の効果を高める為の発根の促進に関する記事