京都農販日誌

ヨトウ対策としての落葉広葉樹の落ち葉で土作り2

2025/01/20

天気予報で2025年の大寒(1月20日)周辺の日で暖かい日が続くという話題がありました。

この内容を聞いた時、真っ先に頭に浮かんだのが

耐寒性が弱く、越冬が苦手というイメージがあるヨトウムシの越冬の成功率が高くなるのでは?でした。

ヨトウムシは、夜行性の蛾の幼虫の総称で、主に夜間に活動して植物の葉や茎などを食害します。

夜行性故、狩りバチ等の捕食を受けにくく、栽培者が作業している時間には地中にいて、殺虫剤も適切に使用できず、防除が難しいというイメージがあります。

上記の話を踏まえた上で、ヨトウムシの天敵について改めて考えてみたいと思います。

有効だと思われる天敵として真っ先に思い付くものに

冬虫夏草があります。

冬虫夏草は昆虫やクモなどの節足動物に寄生する菌類の一種で、菌類は宿主の体内で成長し、やがて子実体と呼ばれるキノコのようなものを生やします。

チョウ目(旧:鱗翅目)に寄生する冬虫夏草で有名な菌として、サナギダケというキノコがあります。

冬虫夏草に関しましては、ヨトウ対策としての落葉広葉樹の落ち葉で土作りで触れていますので、今回は省略します。

昆虫寄生性の菌という視点で考えますと、

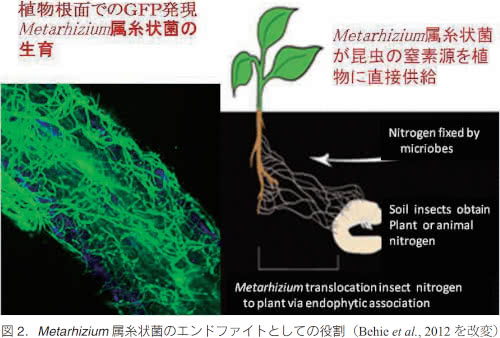

※図:清水進 Metarhizium属糸状菌の最近の研究動向─分類と新機能を中心として─ 蚕糸・昆虫バイオテック 83 (2): 153-158(2014) 156ページより引用

メタリジウム(Metarhizium)属の昆虫寄生性の糸状菌(カビ)がヨトウムシに感染するという研究報告があります。

※西大海 昆虫寄生菌の土壌における生態特性と 潜土性チョウ目害虫の防除への展望 - 蚕糸・昆虫バイオテック 90 (2): 57-66(2021)

昆虫寄生性菌は土壌で生息する昆虫をターゲットにして生息している糸状菌であるはずなので、他の病原性の糸状菌の防除を目的とした殺菌剤を散布すると一緒に弱体化する可能性があります。

ヨトウムシの防除を行う前に土作りを行い、糸状菌由来の病気にかかりにくい環境を構築する必要があります。

※カビは農薬のように人為的に散布しなくても、風に乗って自然にやってくるので、集まってきた菌が生息しやすい環境作りが大切です。

京都農販日誌の技術情報、セミナー開催情報、新商品の紹介やキャンペーンなど、いち早く情報がほしい方は、ぜひ弊社の SNS をフォローしてください!