京都農販日誌

稲作の土壌分析で注意すべき点について

2025/06/18

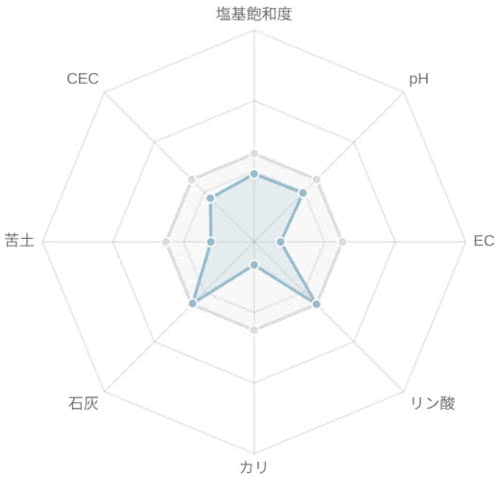

稲作の土壌分析に関して、何処から注目すれば良いかという質問を頂きましたので整理していきます。

稲作の土壌分析の結果で真っ先に注目すべき項目はpHになるかと思います。

※上の図の分析結果のpHは5.1です。

pHが6より低い場合はpHの改善を行った方が良いです。

pHを改善すべき理由になりますが、

水を張り続ける稲作では、土壌中の養分が溶脱して田の外に排出されます。

溶脱するものの中には、

鉄やケイ酸の供給源となる粘土鉱物も含まれています。

粘土鉱物からケイ酸が溶ける際、土壌のpHを上げることが多いので、分析の結果でpHが低い場合はケイ酸の基となる粘土鉱物(特に2:1型)が不足している可能性があります。

※鉄の過剰な溶脱は秋落ちの要因になります。

2:1型粘土鉱物を施肥すると、上流から流入する有機物の蓄積にも貢献し、有機物由来の緩衝性(pHが6.5付近で変動しにくくなる作用)が向上し、更にpHを上げる要因になります。

2:1型粘土鉱物と田に蓄積された有機物はどちらもCECを上げる要因にもなります。

今回ご質問頂いた方の事例にはなりますが、土壌分析を行った田が5枚あり、2:1型粘土鉱物を主とする地力薬師を反当り3袋(60kg)入れた事で、pHが平均で0.2(pH 5.1 → 5.3)程上がり、CECが平均で0.4(CEC 10.1 → 10.5)程上がっています。

CECが高まれば、上流から流入する様々な肥料成分の利用効率も高まり、減肥・減農薬に繋がっていきます。

地力薬師の施肥方法に関しては稲作の省力化と品質の向上を目指してを御覧ください。

関連記事

京都農販日誌の技術情報、セミナー開催情報、新商品の紹介やキャンペーンなど、いち早く情報がほしい方は、ぜひ弊社の SNS をフォローしてください!