京都農販日誌

トマトの青枯病の対策

2025/06/16

By Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series - USDA Forest Service,This image is Image Number 1234078 at Forestry Images, a source for forest health, natural resources and silviculture images operated by The Bugwood Network at the University of Georgia and the USDA Forest Service.Check archived versions at web.archive/archive.is or on insectimages.org, Public Domain, Link

施設栽培でトマトの作物の青枯病に困っているという相談がありました。

有効な手段はありませんが、知見を整理すれば対策が見えてくるかもしれませんので、分かる範囲で書いてみます。

一番最初に把握すべき内容は原因菌についてになります。

青枯病の原因菌はラルストニア属の細菌(Ralstonia solanacearum、以後ラルストニアと表記する)になります。

ラルストニアはグラム陰性の細菌になりまして、通性嫌気性で酸素が少ないところでも潜伏する事が出来ます。

※グラム陰性細菌は一般的に乾燥に弱いとされています。

トマトの他にナス科のナスやジャガイモにも感染するという報告があります。

※似たような症状で立枯病がありますが、原因となる菌が異なります。

ラルストニアは作物に感染すると維管束を塞ぐように増殖し、作物の水や養分の移動を止め枯死します。

感染経路は傷口からの侵入になりまして、土壌の昆虫やセンチュウから食害を受けたり、物理的な切断を受ける事で感染の確率が高まります。

圃場内で一度青枯病が発生したら止まらないと言われる要因はラルストニアの潜伏性にあります。

青枯病が発生した圃場で、感染株を撤去した後、土壌消毒(殺菌剤、太陽熱養生、アルコール消毒問わず)を行ったとします。

ここで意識すべき点としまして、土壌消毒の有効な深度というものがありまして、

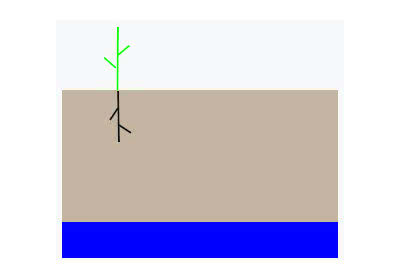

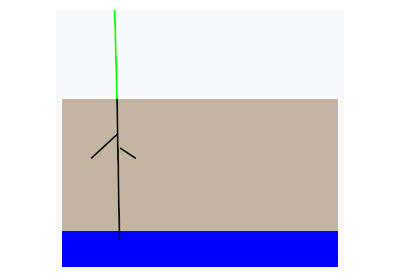

土壌消毒後は上の図のように土壌消毒が効いた層(薄い茶色の箇所)と、ラルストニアが潜伏した層(青の箇所)に分かれてしまいます。

この状態が非常に恐ろしいのは、

土壌消毒後の次の作付けで、生育初期は根の伸長が短くラルストニアの潜伏層に根が到達していない為感染することはなく、土壌消毒が効いたと錯覚してしまい、

これから収穫だといった時期に根が潜伏層に到達して、青枯病が発症します。

これが土壌消毒を行ったのに青枯病が一向に改善されない要因の一つになります。

結果的に土耕では青枯病を止められず、水耕栽培に移行した方をよく見かけます。

※排水性の向上によりラルストニアの潜伏層を狭く出来る可能性があります。

補足

深度が深い土壌消毒の研究報告があります。

糖含有珪藻土を用いた土壌還元消毒によるトマト青枯病の防除 - 和歌山県 農業試験場 研究報告第7号

補足2

感染株を除去する際は、除去の際に使用した器具はしっかりと消毒して、感染を広めないようにしましょう。

上記の内容から対策を考えてみます。

厄介なことにラルストニアは潜伏期間が長い(3年以上)という報告がありまして、非宿主作物(ラルストニアに感染されない)の輪作で劇的に解決するということはありません。

それでもやる価値はありまして、

イネ科の緑肥(ソルゴー等)を定期的に栽培すると良いでしょう。

緑肥をする際は、緑肥の発根促進は意識しておく必要がありますので、緑肥の播種前に土壌改良材は必ず使用してください。

緑肥の発根数の増加と深く発根するということで土壌の物理性と土壌微生物の多様性の点でラルストニアの潜伏に対して良い影響を与えます。

トマトの根が潜伏層に到達しないという事で、高畝にすることで被害を軽減出来る可能性があります。

ただ、青枯病に困っているところは土を使い倒して粘性が減っていることが多いです。

高畝栽培を行う為に粘土鉱物の客土を行う必要があります。

根にアミノ酸のL-ヒスチジンを与えたら青枯病の発症が抑制されたという研究報告もありますので、今回挙げたような内容を組み合わせて青枯病の発症の対策をしていく必要があります。

L-ヒスチジンの根部処理によるトマト青枯病抑制効果 | 農研機構

試したことはありませんが。苗の定植前にアミノ酸溶液のドブ漬け後に定植すると良いかもしれません。

補足

立枯病の場合、原因となる菌が真菌ですので、トリコデルマが有効である可能性があります。