京都農販日誌

土を劣化させたままケアしなかったらどうなるのか?

2025/08/19

地力について話をしている時に、土が劣化した時に最終的に土はどのようになるのですか?という話題が挙がりましたので、例を挙げながら見ていきます。

上記の件を考える上で、土についておさらいをしますと、

土は母岩となる岩石が風化して

粒子が細かくなったものに対して、動植物の死骸が腐熟しながら、

堆積しつつ、風化により変質した粘土鉱物と結合すること形成されます。

であれば、土の劣化した時に最終的にどのようになるのか?は岩石が風化しつくしたらどうなるのか?を考えればわかります。

というわけで、岩石を一つピックアップして考えてみます。

花崗岩を例にして話を進めます。

花崗岩が風化すると、

真砂土と呼ばれる砂質に近い土になります。

岩は複数の造岩鉱物と呼ばれる鉱物で構成されていまして、

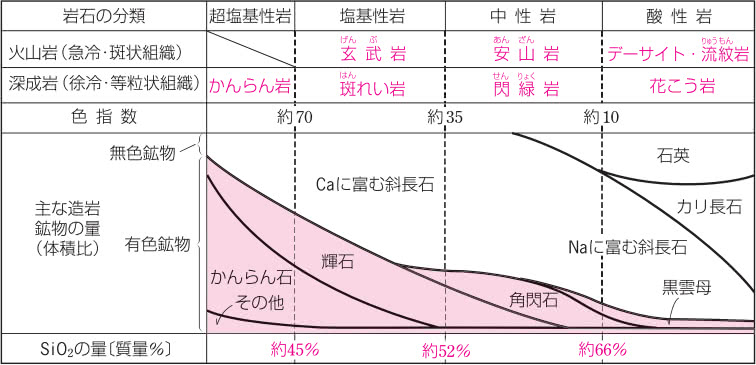

図:火山と火成岩 - センサー地学 - 新興出版社啓林館より引用

花崗岩では主に、

Didier Descouens - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

石英、

Didier Descouens - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

カリ長石(正長石)、

微斜長石、

Didier Descouens - 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, リンクによる

黒雲母と

角閃石という造岩鉱物から構成されています。

その他の鉱物として、鉄、マンガン、亜鉛や銅といった微量要素の鉱物が含まれています。

※各造岩鉱物の特徴については、鉱物系肥料 - お役立ち農業辞書

花崗岩が風化すると上記で挙げました鉱物の粒子に分かれ砂質の土になります。

粒子に分かれた各々の鉱物は風化作用を更に受けることで他の鉱物へと変質していきます。

石英は風化耐性が非常に強く、そのままの形で残り続けます。

正長石や微斜長石はカリウムを溶脱しつつ、1:1粘土鉱物のカオリナイトへと変質します。

カオリナイトは非常に安定した鉱物であるらしく、土に長い間残り続けます。

栽培者にとってカオリナイトは良くない粘土鉱物だとされていまして、カオリナイトが蓄積した土壌では栽培は苦戦します。

黒雲母はカリウムやマグネシウムを溶脱しつつ、2:1型粘土鉱物のバーミキュライトを経て、カオリナイトへと変質します。

角閃石はマグネシウムや鉄を溶脱しつつ、2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトを経て、カオリナイトへと変質します。

バーミキュライト(CEC:100〜150)、モンモリロナイト(CEC:60〜100)といったCECの高い粘土鉱物に変質するので、土壌は一旦CECが高まり、風化が進むことで、CECが低いカオリナイト(CEC:2〜10)が主になり、土壌全体のCECも下がります。

土壌のCECが下がると、土自体の植物性の有機物(腐植)を保持する力の減りますので、色は全体的に白っぽくなり、物理性、排水性、緩衝性も低下します。

カオリナイトは風化耐性が強い粘土鉱物とされていますが、強い風化を受けると

Dave Dyet http://www.shutterstone.com http://www.dyet.com - 投稿者自身による著作物, パブリック・ドメイン, リンクによる

ギブス石(水酸化アルミニウムを主とした鉱物:Al(OH)3)へと変質します。

以上の話をまとめると、土の劣化させたままケアをしないでいると、石英、カオリナイトとギブス石で構成された土になります。

この構成の土を赤黄色土(せきおうしょくど)と呼びます。

どの母岩から出来た土であっても、劣化の最終は今回挙げました赤黄色土になります。

土の劣化による変化と合わせて、劣化を促進してしまう栽培方法にも触れておく必要があります。

頻繁な耕起、効きの強い肥料(特にNPKが高い無機肥料)の多投や菌根菌等の微生物資材の使用により風化が促進する可能性があります。

稲作における一発肥料と土壌の劣化についてでも触れていますが、管理の省力化 + 菌根菌資材の使用等の組み合わせによって、土の劣化は加速する可能性が高いです。

菌根菌を使用される方は、施肥を減らせるという謳い文句をもとに微生物資材を使用する傾向にありますが、施肥を減らすというのは土壌鉱物からの溶脱分を栽培に回すことなので、土の劣化は深刻化するのは当然の流れになります。

追記

今回の記事は以前投稿しました赤黄色土の記事を別視点で投稿したものになります。