京都農販日誌

土壌改良用の鉱物系肥料のモンモリロナイトとゼオライト

2025/08/12

土壌改良で2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトについて挙げますと、

ゼオライトの肥効はどうですか?という話題が頻繁に挙がります。

※ゼオライトは和名は沸石(ふっせき)

CECを見ると、モンモリロナイトCECが120meq/100g前後(弊社取扱の地力薬師の数値)で、ホームセンター等で見かけるゼオライトのCECは160meq/100g以上でゼオライトの方を使った方が良い?といった意見が挙がることもあります。

様々な視点からモンモリロナイトとゼオライトについて見ていくことにしましょう。

まずは2つの鉱物の成り立ちから見ていきます。

モンモリロナイトは地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する1でも触れていますが、岩石を構成する造岩鉱物のうち角閃石等のケイ酸塩鉱物が風化することで出来ますが、火山から噴出された火山灰が海底に堆積することで生じる変成作用によっても形成され、産業(肥料も含む)で使用されているモンモリロナイトは後者の方を利用しています。

塚本斉等 風化粘土の生成と変遷 - 応用地質29巻 3号 1988

モンモリロナイトは粘土鉱物として扱われます。

ゼオライトですが、こちらもモンモリロナイトと同様、火山灰が海に堆積することで生じる変成作用によって形成されます。

荻原成騎著 天然ゼオライトの産状と成因 資源地質,70 (2), 89 ~99, 2020

ここで一点注意ですが、ゼオライトは粘土鉱物ではありません。

上記の話からわかりますが、モンモリロナイトの肥料(地力薬師)の分析をしますとゼオライトが検知されます。

どれ程の量が含まれているか?ですが、それは採掘場所によって異なりますので、モンモリロナイト肥料に含まれるゼオライトの量を断言する事はできません。

もう少し細かく見てみますと、地力薬師は緑色凝灰岩を採掘して粉砕したものになりまして、この岩石にモンモリロナイトとゼオライトが含まれていることになります。

他の鉱物としまして、緑泥石や角閃石等も含まれています。

この話を更に深堀りしますと、市販されているゼオライトは凝灰岩の内、ゼオライトの比率が高い岩石(沸石凝灰岩)を選んで採掘した資材になります。

※沸石凝灰岩に関しては青木正博 鉱物・岩石入門 株式会社誠文堂新光社をご覧ください。

モンモリロナイトとゼオライトの構造を見ていきます。

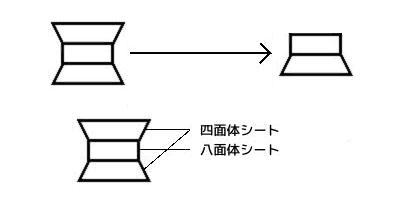

2:1型粘土鉱物であるモンモリロナイトは

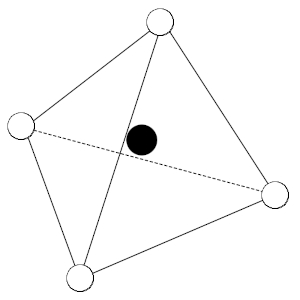

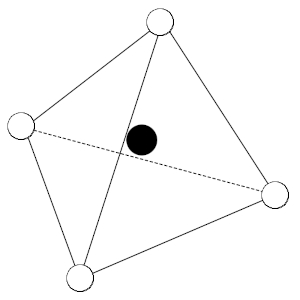

ケイ素(Si:●)を中心として、周りに○のOもしくはOH(ヒドロキシ基)で構成された四面体と

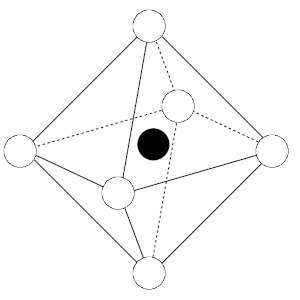

アルミニウム(Al:●)を中心として、周りに○のOもしくはOH(ヒドロキシ基)で構成された八面体が

図:山崎淳司著 粘土鉱物の構造と化学 化学と教育 68巻 9号(2020年) 356ページ 図1より引用

図:山崎淳司著 粘土鉱物の構造と化学 化学と教育 68巻 9号(2020年) 357ページ 図2より引用

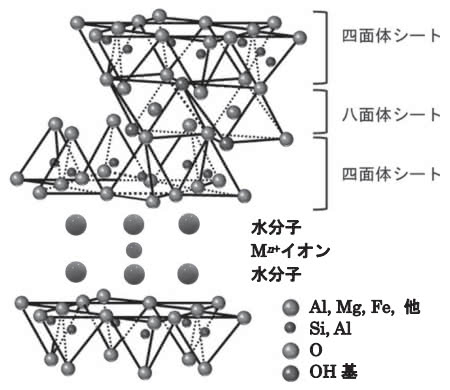

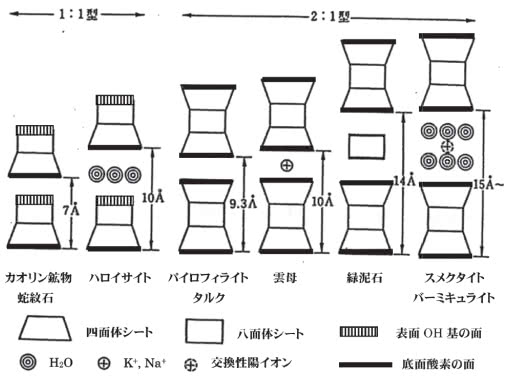

シートの重なり方によって、粘土鉱物の機能と名称が異なってきます。

※粘土鉱物の実際は上の図の構造が何層も重なった形をしています。

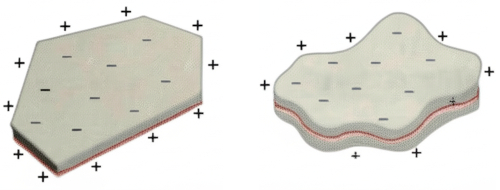

※図:エッセンシャル 土壌微生物学 作物生産のための基礎 - 講談社 54ページ 図4.10を参考にして作成

※灰色の層は四面体シート、赤の層は八面体シートを表しています

詳細は端折りますが、各シートが層状に重なることで、上の図のように荷電します。

負に荷電した箇所が保肥力のCECに当たり、正に荷電した箇所がAECに当たります。

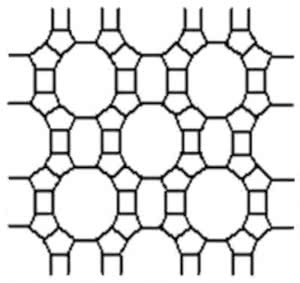

一方、ゼオライトは、

黒い丸の箇所がケイ素(Si)かアルミニウム(Al)の四面体が

※上の図はQ2. ゼオライトの骨格構造? | 一般社団法人 日本ゼオライト学会の(図 様々な細孔構造を持つゼオライト)のMORを参考にして作成

※MORは日本で採掘出来るゼオライトの一種のモルデナイト(Mordenite)の骨格コードになります。

上の図のように規則正しく並んだ骨格が基本的な結晶構造となり、水や養分を保持出来る孔を持っている。

※各頂点がSiかAlのどちらかになる

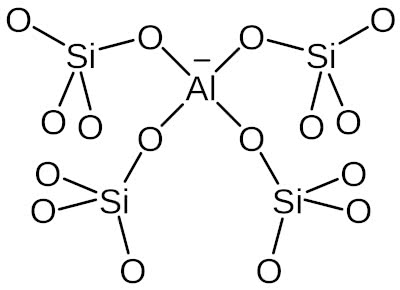

基本的に構造はケイ素(Si)が主になっていて、所々にアルミニウム(Al)が入り込んだ形になっている。

詳細は端折りますが、アルミニウムの箇所が負の荷電になり、保肥力(CEC)の要素になります。

ゼオライトの構造の方が負に荷電した箇所の密度が大きくなる傾向があり、それが高いCECの要因になります。

※正に荷電した箇所が無いため、リン酸吸収係数が上がりにくいという特徴があります。

※ゼオライトはケイ素(Si)で出来た骨格内に入り込んだアルミニウム(Si)の量が多い程CECが高くなるそうです。

※天然ゼオライトのモルデナイトの化学組成が(Na2,Ca,K2)4(Al8Si40)O96·28H2Oになりまして、Al:Si = 1:5になります。

鉱物系の土壌改良材を使用する時、保肥力の向上や微量要素の補給を目的としていることが多いですが、

粘土鉱物が持つ特徴の一つの植物性の有機物(腐植酸のような化合物)と結合して、土壌の物理性と化学性の向上を狙うといった事もあるかと思います。

粘土鉱物と腐植酸の結合は主に、粘土鉱物にある正に荷電した箇所との結合と、粘土-アルミニウム等の陽イオン-腐植酸のように金属の陽イオンを介しての結合の2つがあります。

前者は粘土鉱物のみの特徴になり、後者は粘土鉱物とゼオライトのどちらでも結合が起こり得る可能性があります。

上記の内容を加味すると、化学性のみを高めたい場合はゼオライトを選択し,土の物理性と化学性を同時に高めたい場合は、モンモリロナイトを選択すると良い結果になりやすいという事がわかります。

※モンモリロナイトを施肥する場合は、腐植質の肥料の併用をおすすめします。

鉱物系の肥料(資材)を使用する時は、鉱物の劣化(風化)を常に意識しておく必要があります。

理由は鉱物から溶脱した成分が栽培にとって悪影響を与える可能性があるか?を常に考える必要があるためです。

2:1型粘土鉱物の風化について見てみます。

先に風化について触れておきますと、風化とは地球の表面にある岩石が、空気、水、生物などの働きによってだんだんとボロボロになっていく現象になり、物理的風化と化学的風化の二種類があります。

物理的風化には

・凍結と融解の繰り返し

・温度の変化

・生物の働き(植物の根の伸長、有機酸との反応)

があり、化学的風化には

・溶解

・加水分解

・酸化

があります。

風化の内容を踏まえた上で、改めて2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトの風化について見てみますと、

※栽培時であれば、風化が起こる環境は酸性の溶液中であることが大半なので、風化作用も酸性環境下に絞って話を進める。

四面体シート2層と八面体シート1層の計3層で構成されている2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトから四面体シートの方(ケイ酸:Si(OH)4)が溶脱して、1:1型粘土鉱物であるカオリナイトへと変質していきます。

モンモリロナイトのCECが60〜100meq/100gで、カオリナイトのCECが2〜10meq/100gで、一見CECが下がってよろしくないと思いますが、モンモリロナイトの風化がケイ酸の溶脱になりますので、稲作等でケイ酸を効かせたい時に重宝します。

ゼオライトの風化について見ていきます。

ゼオライトは-Si-Si-Al-Si-Si-Al-Si-Si-...のようなケイ素(Si)で出来た骨格の間にアルミニウム(Al)が入り込んだ構造をしています。

ゼオライトの最初の風化は脱アルミ化し、ケイ素の骨格からアルミニウムが溶脱します。

※増田立男等 脱アルミモルデナイトの酸特性および触媒活性 生産研究 31巻7号(1979.7)

アルミニウムが溶脱したことで脆くなったゼオライトからケイ酸が溶脱します。

溶脱したアルミニウムとケイ酸が再結晶し、1:1型粘土鉱物のカオリナイト等の粘土鉱物に変質します。

ゼオライトの方の風化で心配なのは、最初にアルミニウムが溶脱する点があります。

後に溶脱するケイ酸と速やかに再結晶すれば良いですが、そうでない場合は活性アルミナとして土壌に滞在します。

活性アルミナは植物の根の伸長を停止させる要因になりますので、活性アルミナは土壌中に極力無いことが望ましいです。

ゼオライトを使用する時は、活性アルミナ問題を解消するような対処を仕込んでおきたいです。

補足

天然のゼオライトであるモルデナイトは耐酸性に優れおり、風化し難い鉱物であると考えられます。

※高橋浩等 モルデナイトの加熱処理による構造変化に対する交換性陽イオンの影響 生産研究 20巻9号(1968.9)