京都農販日誌

堆肥に求める機能

2025/05/12

米ぬか嫌気ボカシ肥の話題の際に、嫌気ボカシ肥の他に堆肥に求める機能の話題も挙がりました。

堆肥に求める機能はおそらく満場一致で土を良くするになるかと思います。

では土を良くするとは一体何なのでしょうか?

土作りにおける生物性とは何か?の記事でも触れましたが、土に関する指針として土作りの三要素というものがあります。

三要素には物理性、化学性と生物性があり、各々は下記の通りになります。

物理性

- ・排水性の向上

- ・保水性の向上

- ・土の柔らかさ

化学性

- ・緩衝性(pHが変動しにくい)

- ・電気伝導率(EC)

- ・保肥力(CEC)

- ・酸化還元電位

生物性

- 有用微生物が多いこと

- 病原性微生物が少ないこと

になります。

上記の内容に対して、堆肥で何処まで出来るのか?を把握すれば、堆肥に求める機能が明確化します。

堆肥で頻繁に話題に挙がるものとしまして、腐植酸というものがあります。

腐植酸は土にうまく馴染むと土がフカフカになり、排水性を向上させつつ保水性も向上に、物理性と化学性を同時に改善します。

上記のような特徴を持つ腐植酸ですが、出来るまでに多くの時間を必要とする為、堆肥中で腐植酸と似たような機能を持つ化合物が出来れば良い堆肥だと言えます。

では、腐植酸というのは一体何なのでしょうか?

腐植酸は有機物のうち、木質系の化合物のリグニンか健康食品等でよく見聞きするポリフェノールが複雑に繋がったものだと考えられて います。

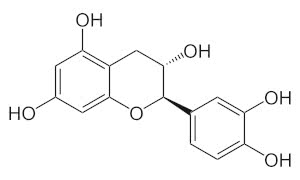

※ポリフェノールの例:カテキンやアントシアニン

もう少し詳細を見ていきますと、

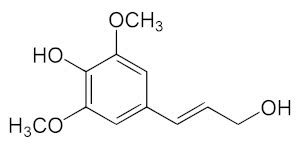

リグニンを構成するモノリグノールと呼ばれる化合物や

ポリフェノールが糖やペプチドを取り込みながら、

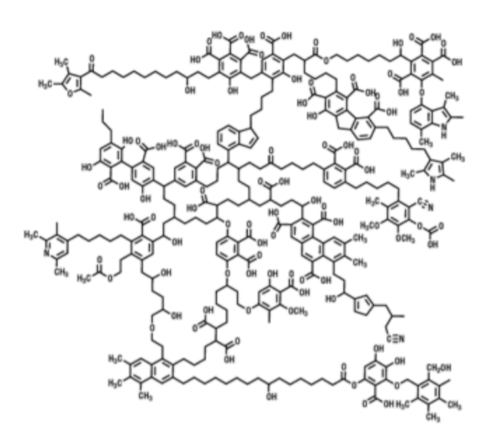

図:藤嶽暢英 土・水環境に遍在するフミン物質の構造化学的特徴とその多様性 学術の動向 2016.2 51ページより抜粋

のような複雑な形になったものが腐植酸だとされます。

モノリグノールやポリフェノール同士が繋がることを重合と呼びますが、

土壌の微生物が米ぬか等に含まれる炭水化物からエネルギーを取り出した時、余剰分のエネルギーをこれらの化合物に与えて重合反応を行うと考えています。

土壌の微生物が一見無駄のように見える上記の反応を何故行うのか?という疑問が生じますが、そこには酸化還元電位の知識が必要になりますので、今回は触れないでおきます。

堆肥作りで腐植酸のような機能を持つ化合物を手っ取り早く得たいです。

腐植酸のような機能で最も身近にあるものが、

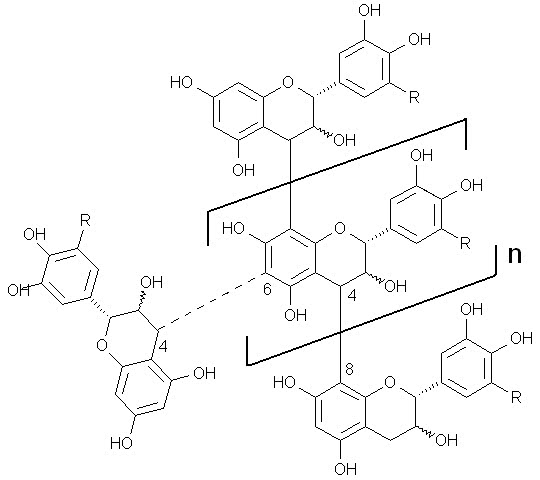

縮合型タンニンになります。

一見複雑な構造に見えますが、よくよく見てみると、ポリフェノールのカテキンが縦や横に並んでいるだけの構造をしています。

※図にある太字の

この縮合型タンニンも先程触れました糖から得られたエネルギーの余剰分による重合で出来たものになります。

では縮合型タンニンの材料になるポリフェノールは何処にあるのでしょうか?

(主に落葉広葉樹の)葉になります。

植物は葉にポリフェノールを溜め込むことで、太陽光に含まれる有害な波長(紫外線)を反射させて身を守っています。

ポリフェノールは重合を繰り返すと黒くなっていきます。

黒くなった腐葉土を土と混ぜたことがあれば体感していると思いますが、土がすぐにフカフカになります。

これは土の物理性と化学性が向上したことを意味しています。

今までの話をまとめますと、理想的な堆肥の形が見えてきます。

植物性の有機物(枝葉等を集めて粉砕したもの)に微生物のカロリー源となる米ぬか等を混ぜたものに切り返しを行う好気発酵を行います。

何故好気発酵の手法を選ぶかというと、枝葉に含まれる水分量が不明であるためです。

好気発酵で堆肥中にいる菌を活発化し、炭水化物からエネルギーを積極的に取り出し、そのエネルギーでポリフェノール等の重合反応を進めます。

キノコが生え始めたことが確認出来たら、安全に堆肥を使えるようになります。

※堆肥に生えるキノコの大半はリグニンを分解します。

余談になりますがポリフェノールが多く重合される程、腐植酸としての機能が高くなると予想しています。

堆肥の話題でよく家畜糞の評価がありますが、家畜糞の発酵ではタンパクの無機化に焦点が当たります。

家畜糞の熟成により蓄積された無機態窒素(硝酸態窒素)は塩類集積や発根の抑制に繋がりますので、堆肥として求める機能にはなりません。

家畜糞を土作りの資材として使用するのはおすすめできず、有機質肥料としての使用に留めておくべきです。

関連記事