京都農販日誌

栽培が不調な時は亜鉛に注目しましょう

2025/07/16

作物が不調になった時にどうすれば良いか?という質問を受ける事がよくあります。

質問者が求める返答としまして、どの農薬を散布すれば良いか?になるかと思いますが、農薬の散布は対処療法であって、今後同様の問題が発生しにくくなるというものではなく、問題の根治を目指さなければ、農薬にかかる費用は年々上昇していく恐れがあります。

作物が不調になった場合は、不調になった原因となるものを一つずつ取り除いていく事で、年々栽培が楽になるという事を目指していくことの方が有用です。

では、作物が不調になる環境とは一体何なのでしょうか?

わかりやすい話から取り掛かる事にします。

最初に注目すべき要素はリン酸過剰の状態を解決する事です。

リン酸の施肥を意識することを勧めていますでも記載していますが、リン酸過剰の圃場では植物寄生性(病原性)の糸状菌の感染のリスクが高まっている状態になります。

病原性の菌に感染されたからといって必ず病斑が目立つようになるというわけではなく、菌が作物から大事な養分を少しずつ盗って作物が弱体化していくということがあります。

弱体化の例としまして、虫の食害を受けやすくなったり、他の病原性の菌に感染しやすくなったり、耐暑性や耐寒性の低下というものがあります。

菌が作物から盗る大事な成分というのは、もちろん窒素リン酸といった主要な要素もありますが、亜鉛や銅といった普段意識しない微量要素もあります。

むしろ菌にとって微量要素の方が重要かもしれません。

亜鉛ですが、食害性昆虫にとっても大事な養分になりまして、ネギでよく見聞きするアザミウマによる食害が、亜鉛欠乏と似たような症状になるといったこともあります。

作物にとっての亜鉛はタンパク合成の鍵となるようなものでして、病害虫や環境への耐性に間接的に関わっている要素でありながら、世界中の大半の圃場で慢性的に不足していると考えられている要素でもあります。

作物全般で亜鉛が欠乏すると病害虫や環境への耐性の低下が見られたり、養分転流が盛ん※になります。

欠乏症がひどくなると、葉の黄化(or 白色化)や背丈が極端に短くなる矮化や葉の奇形が見られるようになります。

※養分転流が盛んになると有効な葉の枚数が減り光合成能力の低下につながります

吉本 光希著 植物の必須栄養素から考える植物オートファジーの重要性 - Journal of Japanese Biochemical Society 91(5): 652-658 (2019)

リン酸過剰の解決方法は、リン酸過剰問題に対して腐植酸の施用は有効か?の記事で記載していますが、土壌改良を行う事でリン酸の数値は落ち着いていきます。

亜鉛配合肥料を施肥して、土壌の亜鉛不足を軽減したとします。

亜鉛は土壌にあれば効くといったことはなく、次に注目すべき箇所があります。

カルシウム(石灰)過剰問題です。

カルシウムが過剰になっていることで最も厄介な問題が、

※図:第11回 施設土壌の土壌診断と土づくり | シリーズ | JAcom 農業協同組合新聞より引用

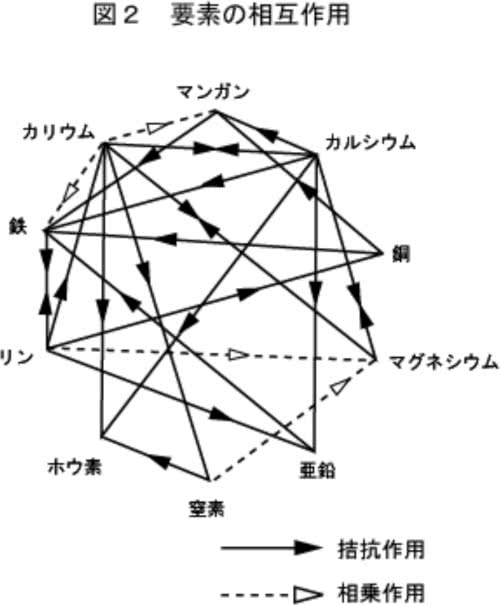

カルシウムの拮抗作用になりまして、土壌中にカルシウムが多い場合は、亜鉛の吸収を拮抗(邪魔)します。

※リン酸過剰でも亜鉛の吸収を拮抗します。

カルシウムの過剰問題は基肥時のpH調整で炭酸カルシウム等のカルシウム肥料は極力使用せず、有機酸等で溶かして何らかの手段で持ち出すという手があります。

リン酸やカルシウム(石灰)の過剰問題を解決する事で、病害虫や環境への耐性に関与する亜鉛の吸収が良くなることがわかりました。

作物がこの状態であれば、作物の株内に余力が生じまして、プラントアクティベーター(作物の免疫刺激剤のようなもの)やバイオスティミュラント資材の効果が発揮し始めます。

目新しい資材や農薬にすぐに手を出す前に、まずは土壌分析で今回見てきた項目を見直し改善に努めた後に、バイオスティミュラント資材を使用してみてください。

関連記事