お役立ち農業辞書

排水性の向上

土の排水性とは大雨などで畑に溜まった水を速やかに排出する通気性を指します。

土の排水性は土作りにおける三要素の物理性に分類されます。

土の排水性が高まると、水が溜まりにくくなることはもちろんの事、土の中に酸素が行き渡るようになるため、根腐れの防止に繋がります。

排水性が高い土と聞いて真っ先に

のような砂質土(上の写真は真砂土)を想像すると思いますが、土作りにおける排水性の向上は、

や

のような粘土質の土を堆肥等によってフカフカな土にしていくことを指します。

※今回の内容では土壌学の土性(砂土や壌土等)の判定や孔隙率等の指標がありますが、土の成り立ちに意識を向ける方が大事だと考えていますので、ここでは触れません

土の排水性の向上をする上で最も重要であることが団粒構造の形成になります。

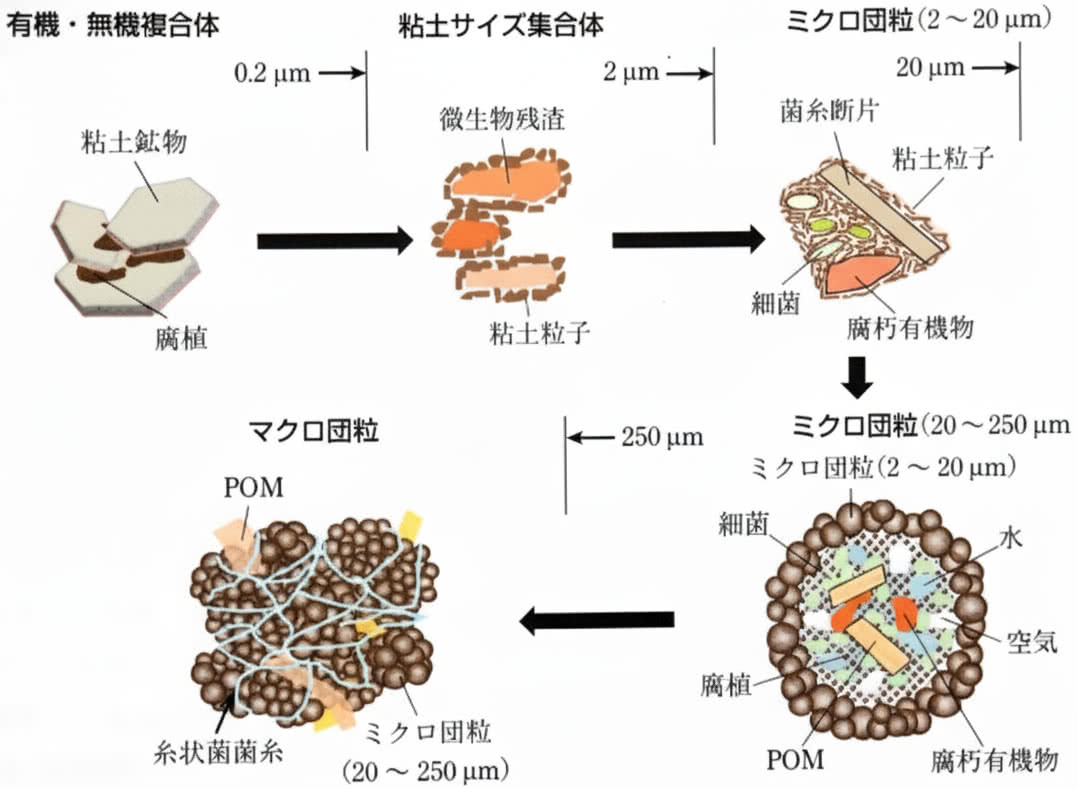

※図:エッセンシャル土壌微生物学 作物生産のための基礎 - 講談社 55ページより引用

団粒構造は粘土鉱物を土のタネとして、粘土鉱物に腐植が結合する事から始まります。

この時、粘土鉱物は何でも良いわけではなく、非晶質粘土鉱物のアロフェンや2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトが良いとされています。

腐植は、落ち葉等に含まれるポリフェノール(タンニン)、リグニン、ペプチドや糖等により形成された腐植酸と呼ばれるものに粘土鉱物由来のアルミニウムが結合したものだとされています。

であれば、排水性の向上の為に施すべき資材は、

植物性の有機物(落ち葉や刈草)を堆肥化させたものになります。

粘土鉱物と腐植が結合した粒子に対して土壌の微生物(主に細菌)の働きが加わり、ミクロ団粒が形成されます。

ミクロ団粒が更に土壌の微生物(主に真菌)の働きにより、周辺の有機物を取り込みながら、マクロ団粒へと変わっていきます。

このマクロ団粒というのが、

土の排水性の向上の為に目指すべきフカフカの土になります。

団粒構造は各々の団粒の間に水の通り道が形成されている為、大雨の後でも水が抜けやすく、畑も乾きやすいので、雨の日の後に速やかに作業に入る事が可能になります。

補足

土の排水性の改善の最大の難所の硬盤層の破壊に関しましては下記の記事をご覧ください。

おすすめの記事

土を劣化させたままケアしなかったらどうなるのか? - 京都農販日誌

おすすめのページ