京都農販日誌

高ECの土壌分析の結果(数値のみ)をどのように活用するか?

2025/10/10

土壌分析を定期的に行っているが、結果が数値のみの表を頂くのみでどのように活用すれば良いかわからないという話題が挙がりました。

コマツナのハウス栽培の分析結果を例にして話を進めます。

| pH | 6.5 |

|---|---|

| EC | 1.4 |

| 可給態リン酸 | 340 |

| 交換性加里 | 182 |

| 交換性石灰 | 402 |

| 交換性苦土 | 143 |

| CEC | 20.4 |

上のような表を頂いたとします。

最初に注目すべき項目はEC(電気伝導率)になります。

ECは一般的には硝酸態窒素等の無機窒素が土壌中にどれ程残っているのかの数値になります。

※実際には即効性を示す水溶性の肥料成分すべてを検知します。

土壌分析は収穫後に行う事が一般的ですので、前作で施肥した肥料が土壌中にどれ程余ったか?の判断基準になりまして、分析結果から次の作付けの際の基肥の施肥量を考えます。

今回であればコマツナのハウス栽培ですので、「コマツナ ハウス栽培 EC」で検索し、基肥の施肥量を調べます。

※検索の代わりに生成AIのChatGPT等に「コマツナのハウス栽培の基肥のEC」について質問するのも有りです。

検索してみましたところ、こまつな(ハウス周年) - JAなんとが見つかりましたので、こちらの内容を参考にすると、施肥はECが0.4〜0.7mS/cmを目安にすると良いそうです。

今回の土壌分析の結果と照らし合わせてみますと、分析値が1.4と目安の0.7を大幅に超えていますので、基肥で窒素(N)の施肥を控えた方が良い事が分ります。

高ECの障害は作物が土から水を吸い上げる力が弱まること(塩類集積)ですので、散水の作業回数が増えたり、施肥した肥料が適切に利用されずに、肥料成分が土に蓄積していき、経費が余計にかかるようになり、経営を圧迫する要因になります。

次にリン酸ですが、リン酸過剰問題の解決に取り組む時は、信用できる追肥用のリン酸肥料を用意しておく事をおすすめします等の記事でも記載していますが、基準値以下にすることが目標でして、リン酸の基準値は作物の種類によって異なりますが、コマツナであれば上限は60mg/100gで見ておくべきで、今回の分析値は340と大幅に超えていますので、先程の窒素の話と合わせ、

基肥では窒素とリン酸を豊富に含む家畜糞の施肥は控える必要が有ることが分ります。

加里、石灰と苦土ですが、この三項目で一番最初に見るべきは石灰(カルシウム)になります。

栽培を始める前に入れる石灰についてでも記載しましたが、石灰過剰も他の肥料成分の効きを抑制するという症状がありまして、経営を圧迫する要因になります。

石灰の基準値は

石灰の基準値 = (CEC × 石灰飽和度の目標値(%) ÷ 100) × 酸化カルシウムの成分量

で導きまして、石灰飽和度の目標値は作物によって異なります。

※石灰飽和度の目標値はコマツナであれば、55〜65%辺りで、酸化カルシウムの成分量は28.04で固定です。

すぐに判断したい場合は基準値の計算が大変なので、CECが10付近であれば基準値を200にして、CECが20付近であれば基準値を350の概算値を用いて判断すると良い結果になり易いです。

※石灰は様々な肥料に含まれていて過剰な状態に陥りやすいので、基準値は低めに設定しておくとちょうど良いです。

今回は基準値の概算値を300だとして、分析値を比較すると402で基準値を超えていますので、基肥で石灰の施肥を控えた方が良さそうです。

※石灰の施肥にはpHの調整という意味合いもありますが、他の手段で回避可能です。

残りは苦土(マグネシウム)と加里(カリウム)ですが、石灰同様基準値を求める計算がありまして、

苦土の基準値 = (CEC × 苦土飽和度の目標値(%) ÷ 100) × 酸化マグネシウムの成分量

※酸化マグネシウムの成分量は20.15で固定です

加里の基準値 = (CEC × 加里飽和度の目標値(%) ÷ 100) × 酸化カリウムの成分量

※酸化カリウムの成分量は47.1で固定です

苦土飽和度と加里飽和度の目標値は作物毎に異なりますが、石灰同様すぐに判断したい場合は下記の概算値を用いると良いでしょう。

苦土はCECが10であれば基準値を40、CECが20であれば基準値を80で判断する

加里はCECが10であれば基準値を25、CECが20であれば基準値を50で判断する

※上記の内容はあくまで概算値ですので、基準値を細かく把握したい場合は生成AIのChatGPT等に「コマツナの栽培でCECが20の時の石灰の基準値を求める計算」のような質問をしてみると良いです。

石灰、苦土と加里にはバランス良く施肥する必要がありますが、内容が難しくなりますので今回は触れません。

高ECの場合は塩類集積が発生する可能性がありますので、速やかに土壌改良を行う必要があります。

高ECの障害を緩和するには団粒構造の促進が重要になりますので、

植物性の堆肥をしっかりと効かせる必要があります。

植物性の堆肥の効かせ方に関しましては、CECを1上げる為にどれ程の施肥が必要であるか?や熟成堆肥の使い方を参考にしてみてください。

高ECの他の症状としまして、微量要素の効きが阻害されるということもあります。

※リン酸過剰も同様に各種微量要素の効きが阻害される可能性があります。

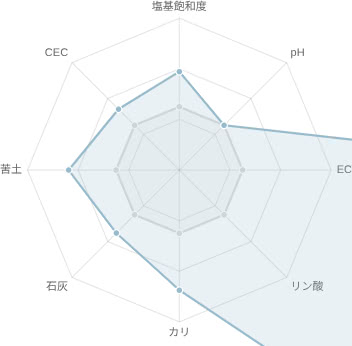

最後に今回の土壌分析の結果をグラフ化してみますと、

になります。

ECとリン酸が突き抜けている事が一目瞭然ですので、分析結果をグラフ化する有用性を感じます。

京都農販日誌の技術情報、セミナー開催情報、新商品の紹介やキャンペーンなど、いち早く情報がほしい方は、ぜひ弊社の SNS をフォローしてください!