京都農販日誌

微生物資材に頼る前に行っておきたいこと

2025/08/22

微生物資材に頼る前に行っておくべきことはありますか?という質問がありました。

以前、微生物資材に頼る前に意識してほしいことの記事で微生物資材を使用する前に物理性の改善を行っておくべきだという内容を記載しましたが、土作りにおける生物性とは何か?等の取り組みを経て生物性への理解が進みましたので、物理性の改善の方に行っておくべきことを整理します。

物理性の改善である程度良い状態になりましたら、次にリン酸値の改善を行います。

リン酸値の改善に関しては、土壌分析を行った時にリン酸の適正値以下を目指します。

リン酸は必須要素になりますが、必須は作物の生育にとって必要な要素であるだけで、過剰な状態になっても必ず施肥すべき要素ではありません。

リン酸の過剰症状が何故問題であるか?になりますが、土壌中のリン酸量と病原性のカビの振る舞いについてで記載していますが、作物と糸状菌の関係において、作物に対して寄生性を示すか、共生性を示すか?は無機リン酸の量次第で、良い菌資材であっても、土壌のリン酸が過剰な状態であれば意図しない挙動になる恐れがあります。

※菌資材でよく見聞きするトリコデルマも作物に対して共生性(菌根菌のような挙動)を示す報告がありまして、リン酸過剰によって寄生性に傾かないという確証はありません。

そもそもの話で、もともと土壌中にいる植物寄生性の糸状菌が、リン酸過剰な環境で勢いが強くなった状態で、新たに投入した糸状菌が都合よく優位になるとは考え難いです。

弊社取扱資材でリン酸過剰を解決するには、

腐植酸肥料のフルポン18(商品の紹介ページは準備中)がおすすめです。

2:1型粘土鉱物(地力薬師) + 植物性の有機物(マッシュORG等)で物理性と化学性を改善した後、フルポン18を施用し土壌分析を確認しながらリン酸値の値を確認していきます。

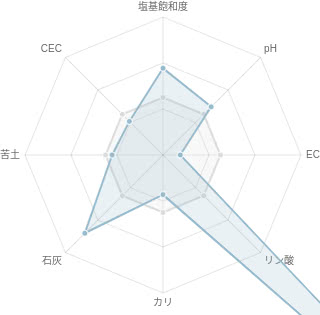

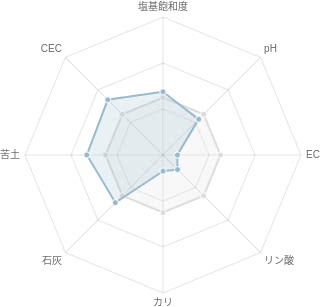

リン酸値の改善の目標になりますが、秀品率の高い畑の土壌分析を行いましたの記事で秀品率の高い畑の土壌分析の結果で

のようなリン酸欠乏の状態まで低くなることを目指します。

この結果だとリン酸の欠乏症を心配しますが、リン酸欠乏にならないことが多いです。

土壌分析のリン酸値の測定方法ですが、検知できないリン酸の形というものがありまして、その見えないリン酸というものが想像以上に多い可能性が高いです。

微生物資材の効果にもなりますが、作物が微生物資材の菌と協力し合って見えないリン酸を取りに行くという意味合いが強い為、この理由からも資材の利用の前に土壌中のリン酸値の改善を行っておく必要があることがわかります。

微生物資材を利用する上でもう一点大事な事があります。

それは微生物資材に含まれる糸状菌や細菌も活動には微量要素を必要ということです。

土を劣化させたままケアしなかったらどうなるのか?等の記事で触れています栽培で土を酷使し過ぎて劣化した土では、微量要素がなくなっていて、微生物資材を使用しても思ったように効いてくれません。

この問題を解決する為には、物理性と化学性の改善で用いる2:1型粘土鉱物を事前にしっかりと施肥しておくことです。

菌根菌系の微生物資材を用いる時は、更に多孔質なものを仕込んでおくと良いとされています。

菌根菌のグロムス目の菌の胞子は比較的大きく、それよりも孔が大きい資材が良く、その条件を満たすものとして、

木質系の有機物が腐熟した堆肥があります。

※多孔質の資材として有名なゼオライト、バイオ炭やコーヒー粕は孔が小さく効果が期待できないかもしれません。

上記で挙げた堆肥は微生物資材を使う前にやっておきたい事の物理性と化学性の改善で使用する資材になりますので、結局のところ事前に土作りをしておくことは重要であることがわかります。

関連記事