京都農販日誌

京都農販日誌

-

- 2026/01/20

-

能勢町で開催されました土から学び直す連続セミナーでリン酸肥料の話をしました

能勢4Hクラブと能勢のりじぇねくらぶに所属している方が能勢(大阪府)で出張版の肥料教室(連続セミナー)を企画して頂き、第四回目のその不調、リン酸過剰が原因かもについての話をさせて頂きました。 能勢4Hについて → いま新規就農者が集まる能勢の、その草

-

- 2025/12/22

-

C/N比が高くても窒素飢餓が起こり難い有機質肥料について

C/N比が高い有機質肥料を使う時はどういうことを意識すれば良いですか?という話題がありました。 先にC/N比について触れておきますと、C/N比とは、有機質肥料の含まれる炭素(C)と窒素(N)の割合になりまして、炭素は主に炭水化物(デンプン)や脂肪といったカロ

-

- 2025/12/19

-

生駒市農業祭農産物品評会表彰式で良い土とはなにか?の話をしました

奈良県の生駒市役所様にお招きいただき、「良い土壌とは何か?」をテーマにお話させて頂きました。 常日頃感じてることですが、作物づくりは上(作物管理)× 下(土壌管理)=成果物だと考えています。 「良い土壌とは何か?」の解像度を少しでも高めていただ

-

- 2025/12/08

-

能勢町で開催されました土から学び直す連続セミナーで窒素肥料の話をしました

能勢4Hクラブと能勢のりじぇねくらぶに所属している方が能勢(大阪府)で出張版の肥料教室(連続セミナー)を企画して頂き、第三回目の有機態窒素の上手な使い方についての話をさせて頂きました。 能勢4Hについて → いま新規就農者が集まる能勢の、その草分け。

-

- 2025/11/28

-

神奈川県養鶏部会の勉強会で大規模稲作の課題と家畜糞の可能性の話をしました

神奈川県養鶏部会で大規模稲作の課題と家畜糞の可能性というテーマで話をさせて頂きました。 内容は稲作における一発肥料と土壌の劣化についてを基にして、畜産が抱える家畜糞の処理の課題と合わせ、耕畜連携で問題を解決していく道を模索していきましょうというものになり

-

- 2025/11/22

-

原生協コミュニティルームで米ぬか嫌気ボカシ肥づくりの実習を行いました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第八回目の米ぬか嫌気ボカシ肥づくりの実習を行いました。 ボカシ肥というのは、米ぬか等の有機物をそのまま肥料として作物に与えると、効きが強くて作物に悪影響を与え

-

- 2025/11/20

-

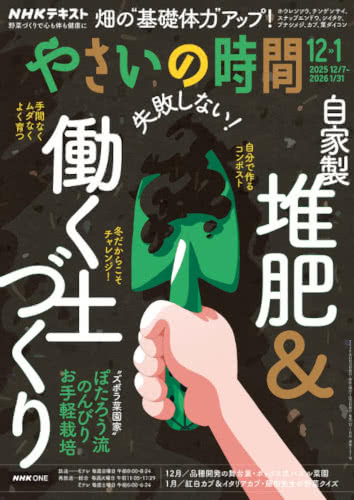

NHKテレビテキスト やさいの時間 2025年12・1月号で土作りのついての解説をしました

NHKテレビテキスト やさいの時間 2025年12・1月号で腐植と粘土鉱物による「働く土」づくりという企画の講師として紙面に掲載して頂きました。 内容は京都農販日誌にて発信しています腐植と粘土鉱物による土づくりになりますが、なぜ腐植のみの施肥では

-

- 2025/11/19

-

京都4Hクラブ様で多量必須元素の話をしました

京都4Hクラブ様より勉強会のご依頼があり、多量必須元素についての話をさせて頂きました。 作物の生育で重要になります窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)、苦土(Mg)、石灰(Ca)と硫黄(S)に関して、作物体内でどのような働きがあり、各々の要素の過

-

- 2025/11/11

-

動物性堆肥(家畜糞)で土作りは出来るか?

動物性堆肥(家畜糞等)で土作りは出来ますか?という質問がありましたので、この内容について考えてみます。 前提の話として、土作りにおいて、ECを高めるような無機態窒素は極力入れたくないという事がありまして、その点で無機態窒素の硝酸態窒素を豊富に含む家畜

-

- 2025/11/11

-

能勢町で開催されました土から学び直す連続セミナーで地力の話をしました

能勢4Hクラブと能勢のりじぇねくらぶに所属している方が能勢(大阪府)で出張版の肥料教室(連続セミナー)を企画して頂き、第二回目の地力とは?地質図から考える能勢の農業の話をさせて頂きました。 能勢4Hについて → いま新規就農者が集まる能勢の、その草分

-

- 2025/11/08

-

夏期の葉物野菜の栽培で肥培管理で食感を柔らかくすることは出来るか?

夏期の葉物野菜の栽培で食感が良くなるような肥培管理はありますか?という質問がありました。 夏期の栽培で食感の向上に直接繋がるような報告は見当たりませんので、食感が低下する要因を潰すという方向で考えることにします。 食感が悪くなるというのは、葉物

-

- 2025/11/07

-

稲作で鉄粉を散布するだけで窒素固定は行われるか?

水稲で鉄粉を散布するだけで、鉄還元細菌による窒素固定が行われて窒素肥料の施肥の大幅な節約になるという研究報告を読んだのですが、そのような事は有り得るのですか?という質問がありました。 この質問をされた方は、窒素固定にはエネルギーを多く必要とす

-

- 2025/10/30

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(減農薬)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第七回目の減農薬の内容を行いました。 はじめに農薬と聞いた時にイメージするものと、実際の殺菌剤や殺虫剤がどのような作用機序であるかの差を詰め、対象となる生物(昆虫や菌)が抵抗

-

- 2025/10/15

-

追肥で硝安と尿素はどちらが窒素肥料としての効きが早いのか?

畑作で窒素肥料の追肥をする時に硝安(硝酸加里、硝酸石灰や硝酸苦土でも良い)と尿素のどちらが効きが早いのか?という質問がありました。 畑作において、窒素肥料がどのように効くかについて整理してみます。 畑作では窒素肥料は主に硝酸態窒素が水に溶けて硝酸イオン

-

- 2025/10/10

-

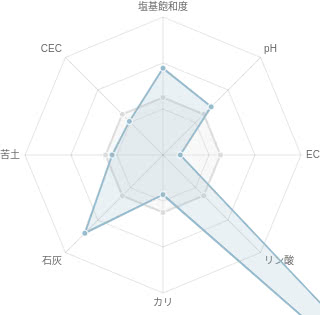

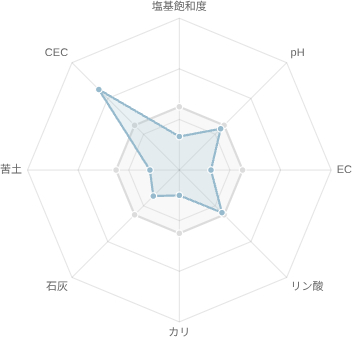

高ECの土壌分析の結果(数値のみ)をどのように活用するか?

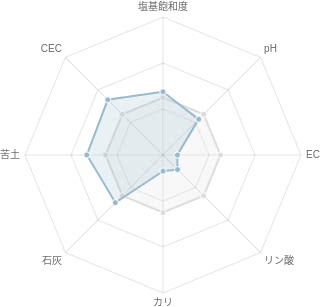

土壌分析を定期的に行っているが、結果が数値のみの表を頂くのみでどのように活用すれば良いかわからないという話題が挙がりました。 コマツナのハウス栽培の分析結果を例にして話を進めます。 pH 6.5 EC 1.4 可給態

-

- 2025/10/09

-

リン酸過剰問題の解決に取り組む時は、信用できる追肥用のリン酸肥料を用意しておく事をおすすめします

話の機会を頂く度に土壌分析を行っているのであれば、リン酸の値に細心の注意を払いましょうという内容をお伝えしています。 必須要素のリン酸にも過剰症というものがあって、リン酸過剰では農薬を使用しなければならない場面が増える可能性があります。 秀品率の高

-

- 2025/10/08

-

栽培を始める前に入れる石灰について

上記のような土壌分析の結果があった場合、 ・CEC(保肥力)の向上 ・リン酸過剰の解決 ・石灰(カルシウム)過剰の解決 ・カリウム欠乏の解消 の順に考えると良いとお伝えしています。 保肥力の向上 - お役立ち農業辞書 石灰が過剰であれ

-

- 2025/10/07

-

能勢町で開催されました土から学び直す連続セミナーで土壌の生物性の話をしました

能勢4Hクラブと能勢のりじぇねくらぶに所属している方が能勢(大阪府)で出張版の肥料教室(連続セミナー)を企画して頂き、第一回目の土壌の生物性についての話をさせて頂きました。 能勢4Hについて → いま新規就農者が集まる能勢の、その草分け。 - 大阪で

-

- 2025/10/06

-

保肥力が高い土の土壌分析で注意すべき点について

上のような土壌分析の結果に対して、興味深い話題がありましたので紹介します。 その内容というのが、土壌分析の結果を見る限り、苦土(マグネシウム:Mg)、石灰(カルシウム:Ca)とカリ(K)が不足しているように見えるのだけれども、これらの欠乏を警戒しなが

-

- 2025/10/02

-

ネギの香りを強くする為の肥培管理

肥培管理でネギの香りを強くする事は出来ますか?という質問がありましたので、香りについて考えてみます。 ※今回の内容はネギに限らず、葉物野菜全般で該当する可能性がある内容になります。 ネギの香りについて思い浮かべてみますと、ヒガンバナ科ネギ亜科(

-

- 2025/09/26

-

堆肥等の発酵肥料作りでEFポリマーが重宝します

保水性の向上の資材のEFポリマーには物理性の向上の可能性もあるや養分過剰の畑の土に対してEFポリマーと緑肥の組み合わせをおすすめしますの記事で紹介しています高吸水性樹脂のEFポリマーですが、 EFポリマー 1kg(粒・粉) | 商品紹介 |

-

- 2025/09/25

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(土作りの三要素と緑肥)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第六回目の土作りの三要素と緑肥の内容を行いました。 今までの会で各種肥料成分や地力について触れてきました。 これらの内容を踏まえて土作りの三要素と、土作りを加速させる緑肥の

-

- 2025/09/18

-

養分過剰の畑の土に対してEFポリマーと緑肥の組み合わせをおすすめします

晴れの日が続くと、上の写真のように地面にヒビが生えたり、藻が発生する畑を見かけます。 このような畑は高いECによる塩類集積という症状に陥っていて、作物は吸水のストレスがかかり水も養分も吸えません。 電気伝導率(EC) - お役立ち農業辞書

-

- 2025/09/16

-

大阪の肥料メーカー様向けの勉強会でリン酸過剰の弊害についての話をしました

大阪の肥料メーカー様向けの勉強会でリン酸過剰の弊害についての話をしました。 土壌分析の結果を元に、どの順番で問題を解決するか?についての話をし、解決し難い問題としてリン酸過剰が残り、リン酸が過剰になるとどのような問題が発生するか?について丁寧に見ていきま

-

- 2025/09/15

-

タンニン(ポリフェノール)の使いどころ

タンニン(または腐植酸)を使用すると根が焼けそうで怖いという話題が挙がりました。 この内容は腐植酸の理解度を高める上で興味深い話題になりますので、丁寧に見ていくことにします。 ※今回の内容はタンニン鉄を利用して秀品率を上げるの内容の詳細になります。

-

- 2025/09/01

-

ウスバキトンボのヤゴはジャンボタニシの天敵であるそうです

稲作をされている方と話をしている時にジャンボタニシの話題が挙がりまして、ジャンボタニシの天敵は何か?という話題になりました。 ジャンボタニシは大きな体の割に動きは遅く、田にいる生物に対して攻撃性がない、更には天敵として田に集まる鳥が挙がるとこ

-

- 2025/08/29

-

紀の川4Hクラブ様でバイオスティミュラント資材を使用する前にしておきたいことの話をしました

紀の川4Hクラブ様といちごアグリカレッジ様向けにバイオスティミュラント資材を使用する前にしておきたいことというテーマで話をさせて頂きました。 今回はオンライン上での勉強会となっています。 バイオスティミュラント資材を使う前に最も意識すべきことは、土壌に

-

- 2025/08/28

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(置換性塩基と微量要素)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第五回目の置換性塩基と微量要素の内容を行いました。 肥料の三大要素のカリと準要素であるカルシウムとマグネシウムの施肥についての注意点について触れました。 カルシウム(石灰)

-

- 2025/08/26

-

稲作でも土作りが重要であると考えています

稲作の肥料の話題が挙がりますと、今年は田植え前から一発肥料を使ったとしても追肥は行ってくださいという注意喚起をよく見聞きしました。 一発肥料という名であっても一発の効果を発揮しない肥料の意義は何か?と思ってしまいますが、それ程近年の猛暑日が増える

-

- 2025/08/25

-

緑肥の効果を高める為に島人グルミンをお勧めします

微生物資材に頼る前に行っておきたいことの記事でリン酸過剰の状態を改善する事で、微生物資材の効きが良くなるという内容を記載しました。 上記の記事ではリン酸過剰の状態に対して、腐植酸肥料であるフルポン18を紹介していますが、畑を休ませるといった対策が取れるの

-

- 2025/08/22

-

微生物資材に頼る前に行っておきたいこと

微生物資材に頼る前に行っておくべきことはありますか?という質問がありました。 以前、微生物資材に頼る前に意識してほしいことの記事で微生物資材を使用する前に物理性の改善を行っておくべきだという内容を記載しましたが、土作りにおける生物性とは何か?等の取り組みを経

-

- 2025/08/20

-

2025年10月から能勢で出張肥料教室を開催します

大阪府高槻市で開催している肥料教室の参加者が、大阪の能勢4Hクラブに所属している方が能勢で出張版の肥料教室を企画してくださいました。 内容や日程ついては下記のチラシに記載があります。 場所はふれあいプラザ(大阪府豊能郡能勢町倉垣635:地図)になります

-

- 2025/08/19

-

土を劣化させたままケアしなかったらどうなるのか?

地力について話をしている時に、土が劣化した時に最終的に土はどのようになるのですか?という話題が挙がりましたので、例を挙げながら見ていきます。 上記の件を考える上で、土についておさらいをしますと、 土は母岩となる岩石が風化して

-

- 2025/08/18

-

大阪の肥料メーカー様向けの勉強会で鉱物系肥料の施肥についての話をしました

大阪の肥料メーカー様向けの勉強会で鉱物系肥料の施肥についての話をしました。 話は弊社取扱商品の地力薬師を基にして、地力を高める各種鉱物の話をし、現在抱えている稲作の問題についての解決策の検討を行いました。 下記の記事のリンクは勉強会で話した内容に関連し

-

- 2025/08/12

-

土壌改良用の鉱物系肥料のモンモリロナイトとゼオライト

土壌改良で2:1型粘土鉱物のモンモリロナイトについて挙げますと、 ゼオライトの肥効はどうですか?という話題が頻繁に挙がります。 ※ゼオライトは和名は沸石(ふっせき) CECを見ると、モンモリロナイトCECが120meq/100g前

-

- 2025/07/30

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(地力)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第四回目の地力の内容を行いました。 地力というのは、作物を安定的に栽培するために土壌が持つ総合的な能力を指しまして、地力が高ければ肥料や農薬の使用量が減り、昨今の猛暑や干ばつ

-

- 2025/07/25

-

連日の猛暑対策

連日の猛暑日が続き、栽培が難しい状態になっています。 播種や定植の前に土壌改良を行い、保水性を高めておくだけでも栽培は幾分楽な状態になりますが、そうでない場合は水やりの頻度が高まり大変になります。 保水性の向上に関わる有機物について 保水性の向上

-

- 2025/07/16

-

栽培が不調な時は亜鉛に注目しましょう

作物が不調になった時にどうすれば良いか?という質問を受ける事がよくあります。 質問者が求める返答としまして、どの農薬を散布すれば良いか?になるかと思いますが、農薬の散布は対処療法であって、今後同様の問題が発生しにくくなるというものではなく、問題の根治

-

- 2025/07/15

-

稲作における一発肥料と土壌の劣化について

稲作で使われています一発肥料で気になる事がありますので整理してみます。 稲作でよく使われている一発肥料の保証成分を確認してみると、窒素(N)、リン酸(P)、カリ(K)のみの記載で時々、苦土(Mg)や鉄配合という表記があることを見かけます。 この

-

- 2025/07/09

-

京都4Hクラブ様で栽培者にとっての良い土とはなにか?の話をしました

京都4Hクラブ様より勉強会のご依頼があり、栽培者にとって良い土とはなにか?というテーマで話をさせて頂きました。 主な内容は団粒構造とは何か?ですが、 今回の勉強会の為に事前に採取しました各地の畑の土を元に、土壌改良の目標を実感して頂ける

-

- 2025/07/02

-

福井県越前市武生の稲作の栽培者向けに秀品率の向上の話をしました

米どころの福井県越前市武生の稲作の栽培者の集まり(王次会)で稲作の秀品率の向上の話をしました。 事前に頂きました土壌分析の結果、地質図から得られた母岩の情報と田の整備状況から、栽培されている田の弱点を予想して、それに対して最小の労力で解決する方法

-

- 2025/06/25

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(リン酸)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第三回目のリン酸の内容を行いました。 リン酸肥料の施肥は土壌中の植物寄生菌(植物病原菌)の活動に密接に関わっていまして、意識せずにリン酸を施肥すると病気の発症率を高める恐れが

-

- 2025/06/18

-

稲作の土壌分析で注意すべき点について

稲作の土壌分析に関して、何処から注目すれば良いかという質問を頂きましたので整理していきます。 稲作の土壌分析の結果で真っ先に注目すべき項目はpHになるかと思います。 ※上の図の分析結果のpHは5.1です。 pHが6より低い場合はpHの改善を行

-

- 2025/06/17

-

CECを1上げる為にどれ程の施肥が必要であるか?

今回の内容はあくまで目安ですので、実際に記載されている量でCECが1上がる保証はありません。 今回の内容は植物性有機物に含まれる腐植が効きにくい砂質土を想定して計算を進めます。 熟成堆肥の使い方 頻繁に受ける質問としまして、2:1型粘土鉱物の

-

- 2025/06/16

-

トマトの青枯病の対策

By Clemson University - USDA Cooperative Extension Slide Series - USDA Forest Service,This image is Image Number 1234078 at Fore

-

- 2025/06/14

-

ロボット×有機農業のトクイテンさんの自社農場の見学に行きました

愛知県知多市にあるトクイテンさんの自社農場の見学に行ってきました。 トクイテンさんは持続可能な有機農業へのシフトを加速するをミッションに掲げ、知多半島で有機栽培でトマトを栽培しながら、栽培を支援するロボットも同時に開発している会社になります。 トク

-

- 2025/06/11

-

ジャンボタニシ対策の植物性有機物の蓄積

ジャンボタニシが多くて困っているという相談がありました。 今回の相談はよくよく内容を確認してみると興味深い話がたくさんありましたので内容を整理します。 最初に状況ですが、田が2反あり、田は隣同士で連続しています。 早速興味深い話で、ジャンボタ

-

- 2025/06/10

-

地力薬師はケイ酸の補給に使えますか?

地力薬師ことモンモリロナイトを主とした粘土鉱物肥料はケイ酸の補給として使えますか?という話題が頻繁に挙がります。 ケイ酸の補給として考えると、主成分はケイ酸になりますので、ケイ酸の補給としての効果は十分にありますが、ケイ酸の補給の質問をされる方はケイ

-

- 2025/05/28

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(炭素化合物と土壌の微生物)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第二回目の炭素化合部と土壌の微生物の内容を行いました。 前回の窒素肥料の際に質問で有機物の無機化に関する内容が多く挙がりましたので、予定を変更して土壌の微生物をメインにした内容に

-

- 2025/05/25

-

トマトの水耕栽培で有機質肥料を使う

トマトの水耕栽培で有機質肥料を使って栽培するという話題が挙がりました。 水耕栽培で有機質肥料を使って栽培する上で、真っ先に考えるべき事としまして、有機態窒素の無機化があります。 具体的にいうと、タンパクという形から、植物の根で吸収出来る硝酸に変

-

- 2025/05/16

-

バイオ炭について

バイオ炭に関する話題が増えてきまして、いつでも返答出来るように理解を深めておく必要性を感じています。 手探りではありますが、バイオ炭について整理していくことにします。 始めにバイオ炭についてですが、バイオ炭(バイオチャコール)は、木材、竹、もみ殻や家畜

-

- 2025/05/14

-

熟成堆肥の使い方

堆肥に求める機能で熟成した堆肥の機能について見てきました。 堆肥の肥効で最も期待したいのが、物理性と化学性を同時に向上させることが出来る腐植酸のような成分が豊富にあることです。 腐植酸のような成分で最もシンプルなものとして、 ポリ

-

- 2025/05/12

-

堆肥に求める機能

米ぬか嫌気ボカシ肥の話題の際に、嫌気ボカシ肥の他に堆肥に求める機能の話題も挙がりました。 堆肥に求める機能はおそらく満場一致で土を良くするになるかと思います。 では土を良くするとは一体何なのでしょうか? 土作りにおける生物性とは何

-

- 2025/05/09

-

米ぬか嫌気ボカシ肥の解説

米ぬか嫌気ボカシ肥の記事で米ぬか嫌気ボカシ肥の作り方を見てきました。 米ぬか嫌気ボカシ肥作りで最も重要なこととして水分量を挙げました。 今回は何故水分量に注目すべきか?について触れていきます。 今回の内容を読み始める前に有機化合物 - お

-

- 2025/05/08

-

米ぬか嫌気ボカシ肥

米ぬか嫌気ボカシ肥を作りたいという相談がありました。 米ぬか嫌気ボカシ肥は堆肥を理解する為のエッセンスが詰まっていますので、栽培で使用しない方でも肥料の教材として触れておくと良いです。 ※冒頭の写真で、左が発酵前の米ぬかで、右が米ぬか嫌気ボカシ肥に

-

- 2025/04/30

-

原生協コミュニティルームで肥料教室(窒素肥料について)を開催しました

大阪府高槻市の原生協コミュニティルームを借りて肥料教室を開催していまして、本日は第一回目の窒素肥料についての内容を行いました。 窒素は肥料で最も重要な成分になりますが、無機態窒素と有機態窒素で肥効が大きく異なります。 肥効が大きく異なるはずなのですが、

-

- 2025/04/21

-

作物が病気になった時は農薬の使用の前に微量要素の葉面散布をおすすめします

作物が病気にかかった時、意識すべきことは何ですか?という質問がありました。 作物が病気になった時は真っ先に殺菌剤系の農薬が頭に浮かびますが、すでに病斑が目立つ状態であれば農薬の効きは期待出来ません。 殺菌剤の使用を見直すことが秀品率の向上に繋がる

-

- 2025/04/04

-

緑肥栽培の土壌改良材として軽石に注目しています

緑肥栽培前の土壌改良材として軽石の施肥に注目しています。 何故緑肥の肥料に軽石なのか?の前に軽石について触れておきます。 軽石はマグマが急激に冷却・発泡することで形成される火山岩の一種になります。 主成分は二酸化ケイ素で、ガラス質を多

-

- 2025/04/01

-

土作りにおける生物性とは何か?

サンリット・シードリンクスさんにお声がけ頂き、京都のネギのベト病対策の研究開発のプロジェクトに関わらせて頂きました。 上記プロジェクトには京都府内の北は京丹後から、南は木津川までの様々なネギの栽培者の土壌の採取し生物性分析を行うというものがあり、弊社

-

- 2025/03/26

-

火山灰とはどんなもの?

ニュースを見ている時に火山灰に関する内容があり、火山灰は木や紙の燃えカス?といった表記が目に付きました。 大規模噴火時に「火山灰警報」導入を提言へ 気象庁検討会 | NHK | 気象 栽培に関わる方は火山灰土壌という事で馴染があると思いますが、火山灰の

-

- 2025/03/24

-

大規模栽培用の堆肥の製造が急務であると考えています

栽培面積の大規模化を行っている方の話を見聞きして、気になった事がありますので今回はその内容について整理します。 栽培面積を広げる際に新しい地域で畑を得たら、最初に土壌改良として入手が簡単な堆肥を探すそうですが、簡単に得られるものとして鶏糞があるそうで

-

- 2025/03/18

-

土壌改良と植生の変化

畑の草で作土層の深さを予想するの記事に引き続き、畑にいる様々な草から土の状態の判断について触れます。 堆肥等をふんだんに投入して土壌の物理性を改善した方であれば感じたことがあるかと思いますが、栽培がし易くなるに従って、植生が変化していくことを実感

-

- 2025/03/17

-

畑の草で作土層の深さを予想する

畑の作土層の深さを調べる時に生えている草を抜くとわかるという話があります。 今回はハンドオーガーという土壌を掘削するための道具を用いて、上記の内容の検証をしてみます。 先にハンドオーガーについてですが、 のようにしてハンマーで叩きつけると

-

- 2025/03/14

-

C/N比の高い有機物の腐熟について

有機物の腐熟に関しての話題が挙がった時に気になった事がありましたので整理してみます。 有機物の腐熟と聞いて連想する事として、緑肥等の刈草に石灰窒素や家畜糞等を加えて腐熟を促進するといったところでしょうか。 刈草に石灰窒素を加える理由はC/N比の

-

- 2025/03/07

-

緑肥事例:イネ科とマメ科の緑肥の混播

緑肥事例:難分解性有機物とアカクローバに引き続き、緑肥で成果が出たものを紹介します。 夏野菜の栽培を終えた時に越冬する緑肥を播種しようということになりまして、 イネ科のエンバクと マメ科のクローバ(この時はアルサイクローバを採

-

- 2025/03/06

-

緑肥事例:難分解性有機物とアカクローバ

今まで緑肥を試してきて、成功事例になり得る成果が出たものがいくつかありましたのでそのうちの一つを紹介します。 アカクローバというマメ科の緑肥ですが、 難分解性有機物として扱われている剪定枝を山積みにし、 その剪定枝を覆

-

- 2025/03/03

-

油粕肥料の油分について

菜種油粕等の油粕肥料で油分が多いことによるメリットやデメリットはありますか?という話題が挙がりました。 油分が多いと無機化が遅れる、つまりは肥料としての肥効が遅れると言われていますが、この現象について詳しく見ていくことにします。 油粕肥料なので

-

- 2025/02/21

-

超苦鉄質岩類を母岩とする土の土壌環境の改善について

産業技術総合研究所が提供している20万分の1日本シームレス地質図で超苦鉄質岩類と表記される地域で栽培をされている方から土壌環境の改善(土作り)の相談がありました。 超苦鉄質岩類を母岩とする地域はクセが強く、土壌環境の改善は注意が必要です。

-

- 2025/01/28

-

緑肥で物理性を改善する前に読んでおきたい本

物理性の改善の為の緑肥選びで物理性(排水性と保水性)を改善する為の緑肥の選定では、根の生え方に注目すると良いという内容を記載しました。 この話題の後に、植物の根を学ぶ上で良い本はありますか?という質問がありましたので、今まで読んできて良かった本を紹介

-

- 2025/01/20

-

ヨトウ対策としての落葉広葉樹の落ち葉で土作り2

天気予報で2025年の大寒(1月20日)周辺の日で暖かい日が続くという話題がありました。 この内容を聞いた時、真っ先に頭に浮かんだのが 耐寒性が弱く、越冬が苦手というイメージがあるヨトウムシの越冬の成功率が高くなるのでは?でした。 ヨトウ

-

- 2025/01/13

-

物理性の改善の為の緑肥選び

緑肥で耕盤層を下げたり破壊して透水性を高める為には、何を栽培すれば良いか?という話題が挙がりました。 この課題に対して、一つずつ丁寧に見ていくことにしましょう。 はじめに耕盤層についてを整理していきます。 耕盤層とはトラクターやハーベスタなどの重機に

-

- 2024/12/23

-

保水性の向上の資材のEFポリマーには物理性の向上の可能性もある

EF Polymer株式会社様より試供品を頂きましたので、早速試してみましたところ予想を超える変化がありましたので紹介します。 試す前に簡単な紹介ですが、 EFポリマーは食品残渣(主にカンキツの果皮)から製造された高吸水性樹脂(ポリ

-

- 2024/11/25

-

保水性の向上に関わる有機物について

夏の猛暑日対策として、土壌の保水性を向上させたいという話題が頻繁に挙がります。 保水性に関しては猛暑日対策で田畑の土の保水性を高めるで触れましたが、改めて整理しながら保水性の向上について考えてみます。 土壌環境のうち、土壌粒子の質の向上に関して栽培者が

-

- 2024/11/07

-

ホタルイ等の水田雑草の防除について

水田をされている方からホタルイ(実際はイヌホタルイ)の対策について質問されました。 イヌホタルイ - 日本雑草学会 先に結論から書きますと、物理性の改善(土作り)をして、イネがホタルイよりも優勢になれば、ホタルイは自然と消えていくはずと返答して

-

- 2024/11/06

-

水田で高温対策として昼間のかけ流しをするべきか?

水田で年々厳しくなる猛暑日に対して昼間の水のかけ流しをするべきか?という話題があり、そのときに返答した内容を整理してみます。 上記でも挙げましたが、かけ流しをするメリットというのは、気温が高い日(稲の開花前後)に地温(水温)を下げて、高温ストレス

-

- 2024/09/05

-

稲作でケイ酸を効かせるには

稲作でケイ酸を効かせるには?という話題が頻繁に挙がりますので、イネがケイ酸を吸収することについて整理してみます。 はじめにイネがケイ酸を吸収すると何が良いのか?について見てみます。 イネがケイ酸を吸収すると体内にケイ化細胞が形成され受光態勢

-

- 2024/08/27

-

栽培が難しいとされる赤黄色土について

栽培難易度が高いとされる赤黄色土について考えてみます。 渥美半島 - 日本土壌インベントリー 赤黄色土は下記のように記載されています。 /***************************/ 赤黄色土は、有機物の蓄積が少なく、塩基飽和度

-

- 2024/08/26

-

地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する3

今回は地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する2の続きになります。 前回までの記事で火成岩(と堆積岩の石灰岩)を母岩とする土壌について触れてきました。 次は変成岩の蛇紋岩について触れることにします。 堆積岩や変成岩には様々な種類がありま

-

- 2024/08/24

-

地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する2

今回は地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する1の続きになります。 前に山形県北部の真室川町に行くことがあり、事前調査を行った時のことです。 地質を調べますと、段丘堆積物と表記されていました。 真室川町 - 20万分の1シームレス地質図

-

- 2024/08/23

-

地質図から訪れたことのない遠方の土質を予想する1

まだ訪れたことのない遠方の地域に行く際に、事前に何を調べているのか?という質問がありましたので、着目している内容を整理してみます。 まだ訪れた事のない地域の栽培で事前に把握しておきたい内容は ・土質 ・気候 になります。 土質であれば

-

- 2024/08/21

-

マグネシウム肥料は何に効きますか?

マグネシウムを含む肥料は何に効きますか?という質問がありました。 植物体内でマグネシウムは葉の緑色の色素の葉緑素の合成に関わっています。 マグネシウム肥料を効かすということは光合成を強化して生産性を高めることになります。 この話題に関しま

-

- 2024/08/19

-

菌根菌の栽培を取り組む前に意識してほしいこと

菌根菌を利用した栽培事例をよく見かけるようになりました。 米輸出促進に向けた、「未来の米づくり」対話(第1回)を開催します:農林水産省 技術革新は素晴らしいですが、危うさを感じましたので、懸念事項を記載しておきます。 栽培に関係している菌

-

- 2024/06/26

-

無機肥料の肥効と副作用について

特定の肥料成分のみ施肥したい(カルシウム欠乏の症状が見られたので、カルシウムを施肥したい)ということで無機肥料を使用することがあります。 無機肥料は有機質肥料と比較して、肥効がわかりやすいですが、意図していない副作用のようなものも起こりやすいという特徴があり

-

- 2024/06/19

-

土壌消毒後に鉄欠乏の症状が表れた

カーバムナトリウム塩を主の有効成分とする土壌消毒剤で、散布後に作物が鉄欠乏になったという話題がありました。 カーバムナトリウム塩が鉄欠乏に直接影響したか?を判断するために、カーバムナトリウム塩の作用機構から見ていくことにします。 はじめに話題に

-

- 2024/06/11

-

地力を高めるには

今回の内容は地力窒素についての続きになります。 昔からイネは地力で穫り、ムギは肥料で穫ると言われています。 これは稲は土地や周辺の資源を活用しながら少量の肥料で栽培することに対して、麦は栄養源のほぼすべてを肥料で補う事を意味しています。 地力の話

-

- 2024/05/17

-

鉄が多い土での畑作で植物性堆肥を使用する際の注意点はありますか?

鉄が多い土での畑作で植物性堆肥を使用する際に何か注意点はありますか?という質問がありました。 先に結論を挙げておきますと、畑作であれば土の鉄過剰は問題ないとされています。 今回は鉄の多い土について考えながら、本当に鉄過剰は心配しなくて良いのか?

-

- 2024/05/16

-

水田からの転作でマッシュORGと籾殻を併用して良いですか?

水田から畑作に転作する際に、 廃菌床(マッシュORG)やバーク(ハイブリットORG)のような植物性堆肥と併用して、 籾殻を入れることは有効ですか?という質問がありました。 水田から畑作に転作する際の注意すべき点

-

- 2024/04/24

-

キレート剤とキレート鉄

キレート剤についての話題が挙がりました。 キレート剤は水耕栽培をされている方でEDTA鉄等で愛用されている事があると思いますので、今回はEDTAというキレート剤を中心にして見ていくことにします。 キレート剤と聞いて真っ先に思い浮かぶのが、鉄等の植物

-

- 2024/04/07

-

鉄鋼スラグで稲作のメタンの発生の抑制することはできるか?

物理性を向上させた田の収穫状況から稲作の温暖化対策を考えるの記事で触れた内容になりますが、今後猛暑日が増え続けると予想されている中、田に水を入れ続けることにより高温障害を回避できる可能性がありますが、田に水を入れ続けることにより強力な温室効果ガスである

-

- 2024/03/15

-

籾殻は純植物堆肥に該当しますか?

地力薬師の商品説明を確認された方から、 籾殻は純植物堆肥に該当しますか?という質問がありました。 先に返答を載せておきますと、籾殻は純植物堆肥に含めないことにしています。 これから純植物堆肥について整理しながら、籾殻を純植物堆肥に

-

- 2024/02/15

-

飼料や発酵方法から鶏糞の成分を考える

産卵鶏と肉鶏の鶏糞の違いは何か?が話題になりましたので整理してみます。 今回の内容は神奈川県相模原市で養鶏を営むコトブキ園さんから教えて頂きました飼料の事情を参考にしています。 ※今回の内容では地鶏や平飼いから得られた鶏糞は対象外です。 コトブキ

-

- 2024/01/22

-

家畜糞の熟成は鉄を加えることで促進するか?

家畜糞を野積みにして、定期的に切り返すことで熟成させますが、この時に鉄剤を加えることで熟成を加速させることができるのか?という話題が挙がりました。 この内容を突き詰めると、興味深い話題がたくさん有りますので、丁寧に見ていくことにします。 ※以後の内

-

- 2023/12/08

-

発酵肥料の肥効について

発酵肥料で栽培した野菜や果物は何故美味しくなるのか?という話題があり、色々と調べてみましたところ、興味深い研究結果がありましたので、今回はその内容を紹介します。 発酵肥料で真先に思いつくのが、米ぬかを嫌気環境で発酵させたボカシ肥料や ※上の写真

-

- 2023/11/06

-

有機質肥料を使用する時に意識したいこと

11月なのに9月並の暖かさであったり、スーパーエルニーニョで今年は暖冬の予想が報告されている中で、有機質肥料主体の栽培をされている方にとって今年の冬は肥効が前倒しになる可能性があります。 今年の冬対策として、有機質肥料の肥効に関して整理してみます。 有

-

- 2023/10/24

-

米の粒の大きくしたいという相談がありました

稲作と米の加工(米粉)をされている方から、米の粒を大きくしたいという相談がありました。 栽培で意図的に米粒を大きくするのは可能なのか?という疑問はありますが、話題が挙がった背景がありまして、その時の内容をこれから記載します。 同じ水源を利用した

-

- 2023/10/21

-

物理性を向上させた田の収穫状況から稲作の温暖化対策を考える

当ブログで時々話題に挙げています土作りを意識した稲作を行っている方の田で今年も無事に収穫でき、栽培中に得られた知見が参考になりそうなので整理してみます。 先に今年の全国的な稲作の状況を整理しておきますと、米所の新潟におきまして、記録的な猛暑日の影

-

- 2023/10/20

-

高温耐性について

イネの育種(品種改良)のトレンドを追っていると、年々厳しさを増す猛暑日対策としての高温耐性についてをよく見かけます。 イネに限らず、すべての作物(主に夏の果菜類)で高温耐性が必要になるのは間違いないのですが、育種には多大な時間を要する為、高温耐性の品種が登場

-

- 2023/10/19

-

サトイモの連作障害対策

諸事情により毎年同じ場所でサトイモを栽培しなければならない方から年々不調になるのでなんとかしないという話題が挙がりました。 圃場の状態や症状の写真は掲載せずに文章で記載しますが、サトイモは本来であれば葉が4〜6枚展開であるところを2枚目が展開したら古い葉が養

-

- 2023/10/18

-

あべ農場様で秀品率の向上の為の施肥設計の話をさせて頂きました

山形県の北部の真室川町で営農されていますあべ農場様より秀品率の向上の為の施肥設計の相談の依頼があり、施肥設計に関する内容と一緒に施肥設計の検討会を行いました。 山形の北端真室川あべ農場 主に過剰症の弊害についての話をし、土壌分析の結果と照らし合

-

- 2023/10/17

-

地力窒素について

稲作やマルチで土を覆い追肥が難しくなるような栽培で重要になる地力窒素について整理していきます。 サトイモのマルチ栽培であれば、基肥の窒素分全量のうち、1/3を即効性の窒素(主に無機の窒素)、2/3を地力窒素にすることが望ましいとありますが、地力窒素が